“智能成为社会发展的重要生产要素,生产力、生产关系都发生了一系列变化。”国际欧亚科学院院士、北京邮电大学教授、郑州大学学术副校长、郑州航空工业管理学院校长邓中亮表示,最早的整个社会建立在物理时空上,后来发展至信息社会,如今称之为智慧时空,时间、空间均发生变化,生产力、生产关系也随之发生演进。所以,从工业社会到现代社会再到智慧社会,原来是人跟人之间的信息相互传递,后来发展到人与机、物与机、机与机、物与物信息交互。【更多】

在中国工业报社主办的“锚定向‘新’·‘智’造未来——问道‘十五五’中国制造业高质量发展研讨会”上,中国人民大学国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求发表了题为《中国资本市场深化改革的重点》的主旨演讲。吴晓求表示,资本市场本质高度依赖透明度和诚信体系。它要求法治完善、企业行为规范、信息披露充分。而我们社会仍普遍存在做假账、造假信息等问题,在这片土壤中建设一个“干净”的资本市场异常艰难。但也正因如此,资本市场的发展将推动中国法治和现代化的实现。【更多】

9月17日下午,在中国工业报社主办的“锚定向‘新’·‘智’造未来——问道‘十五五’中国制造业高质量发展研讨会”上,用友集团副总裁、中国上市公司协会人工智能专业委员会主任郭金铜带来题为《让AI在企业落地,加速打造新“智”生产力》的发言。郭金铜表示,新时期的企业必须加速拥抱人工智能(AI)。许多行业的领先企业通过全面应用AI,已经实现了智能运营新范式。与尚未应用AI的企业相比,这些AI化的企业展现出显著的竞争优势,甚至形成“降维打击”。【更多】

中共中央党校国际战略研究院原副院长、经济学教授周天勇指出,市场化推动了25年的内源式工业化,而21世纪以来工业化外源推动兴盛、内源发展势弱。而推进新型工业化,应实现从外源式扩张向内源式发展的重要转变。【更多】

清华大学MEM教育中心副主任蔡临宁出席研讨会,并就AI时代下“产学研用”融合发展路径发表见解。蔡临宁指出,大企业积极与高校、研究机构展开合作,通过“主动思考、主动应用”推动AI落地。例如,中煤能源集团借助“内脑外脑”协作机制,成功应对智能采购与供应链管理难题。【更多】

在构建以新能源为主体的新型电力系统进程中,如何解决可再生能源的随机性、间歇性与电网稳定运行之间的矛盾,如何破解可再生能源电力“清洁-安全-经济”的不可能三角,已成为核心挑战。中国能建工程研究院副院长、中能建数字科技集团有限公司总经济师李军指出。【更多】

复旦大学中国研究院副研究员、清华大学人工智能国际治理研究院战略与宏观研究项目主任刘典发表题为《人工智能+:技术驱动产业创新的实践与趋势》的演讲,中国正从“+AI”向“AI+”转型,这一转变将重塑中国制造业的竞争力。【更多】

在我国低空经济加速崛起、航空工业自主创新步伐不断加快的背景下,中发天信(四川)航空科技股份有限公司作为中国轻型航空动力领域的重要创新力量,正稳步推进其战略布局。9月17日,中发天信副总经理徐鹏分享了企业成立九年来的发展历程与未来愿景。【更多】

“脑电自1924年发明,到今年已经101年了。前一百年完成了癫痫、睡眠、脑机接口,下个百年脑机接口也要为智能化作出贡献。”9月17日,清华大学生物医学工程学院教授高小榕对脑机接口近年来的发展进行了分享。【更多】

翟冬青强调:“我曾反复研读《吴大观发动机工作论文集》,深刻认同一个核心观点——飞机和发动机关系不是’父子关系’,而是’夫妻关系’。发动机并非飞机的附属关键部件,而是一门独立的燃机喷气动力专业。”【更多】

山东浪潮智能生产技术有限公司副总经理刘成明发表《AI赋能,绿色智造加速演进》的主题报告。刘成明表示,从+AI到AI+,人工智能大规模应用进入快车道。通过AI赋能,绿色智造加速演进。万物互联是数字化转型的起点。【更多】

中国人民大学生态环境学院教授、中国人民大学生态文明研究院企业ESG研究中心主任李岩在会上表示,在长期从事ESG研究中发现,绿色生产力的重视程度越来越高,这其中有两种视角格外值得关注:一是国家层面的宏观角度,二是企业层面的微观视角。【更多】

由中国工业报社、中工智库举办的“问道‘十五五’中国制造业高质量发展研讨会”在北京召开,余康提出,面对“双碳”目标与经济发展的双重挑战,把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程,探索一条新的工业化路径——以更低的能耗和碳排放代价实现高质量发展。【更多】

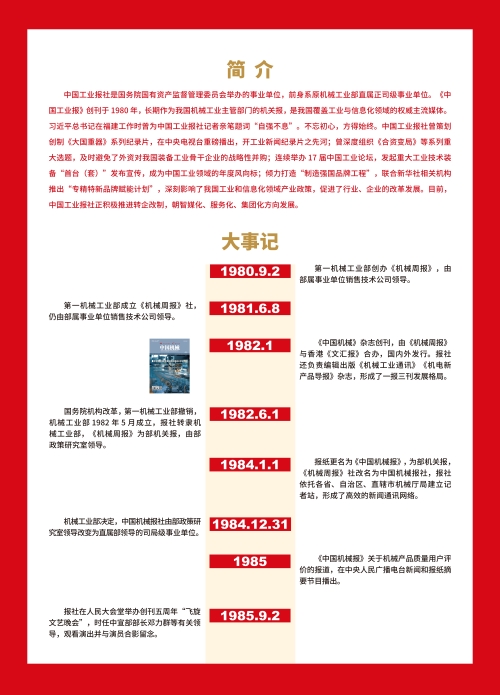

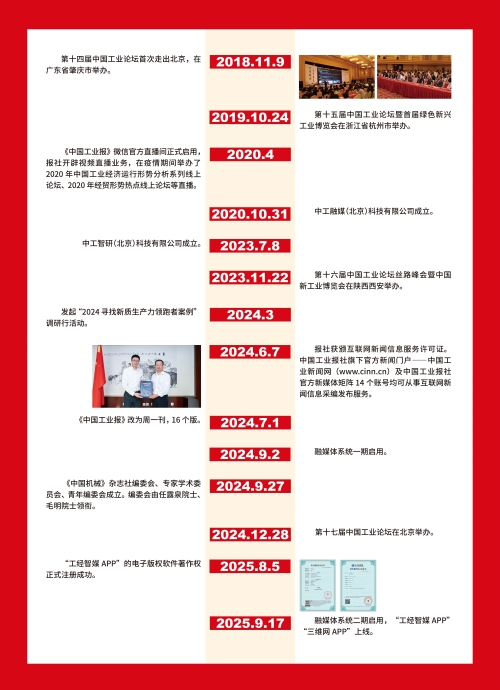

9月17日上午,《中国工业报》创刊45周年之际,以“自强不息·大道同行”为主题的《中国工业报》推进系统性变革研讨会在京举行。国家制造强国建设战略咨询委员会委员,中国工业经济联合会党委书记、执行副会长兼秘书长熊梦,国务院国资委新闻中心副主任张义豪,中国行业报协会会长张超文、中国记协国内部副主任王佳等出席活动并致辞。中国工业报社党委书记、社长徐金宝作主题介绍。来自政府部门、行业协会、主流媒体、工业企业的各界嘉宾齐聚一堂,共同回顾《中国工业报》45载深耕工业领域的发展历程,共探工业媒体系统性变革路径,共话工业传播服务制造强国建设的使命担当。会议由中国工业报社副社长、执行总编辑周志懿主持。【全文】

时光荏苒,岁月如梭,转眼我退休已经10年了。山一程,水一程,此一时,彼一时,环境人事都发生了很大变化,报社的事业不断向前发展,长江后浪推前浪。感恩报社给我事业成长和发展提供了平台,使我从一个新闻小白(菜鸟)成为这张报纸的总编辑。【全文】

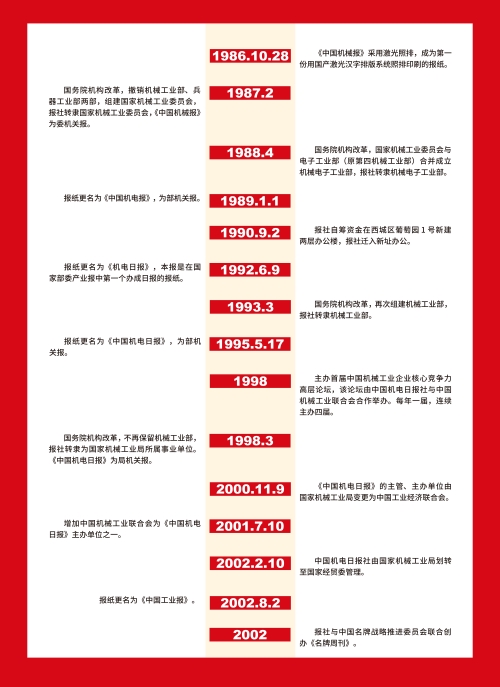

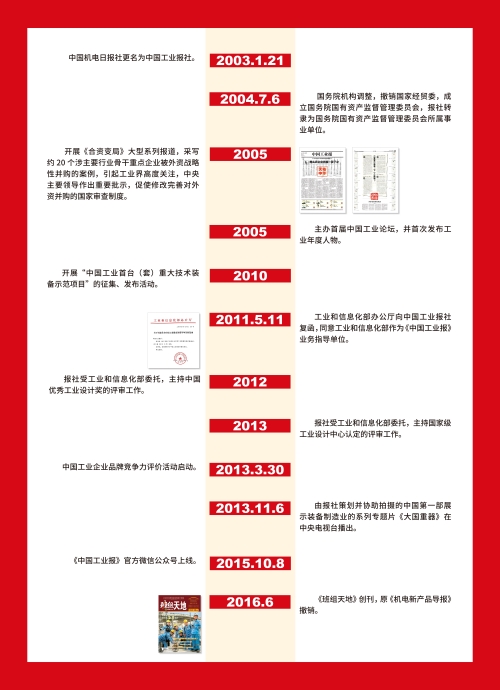

上世纪的八十年代中期,在北京王府井大街277号大院里,正经历着一场新浪潮革命,中国印刷技术的“第二次革命”——汉字激光照排技术的实施操作。从此中国印刷业彻底告别了“铅与火”,迈入“光与电”的时代,激光照排技术从此成为现代印刷业的主流。而《中国工业报》的前身《中国机械报》,正是这场革命中的探路者和试金石。【全文】

2025年9月2日,是《中国工业报》创刊45周年的日子。这一天对所有中国工业报人来说,无疑是一个喜庆的日子;于我而言,更是如此。因为我不仅是中国工业报的一员,还曾担任过中国工业报江西记者站站长。2004年春天,我正式成为中国工业报的驻站记者。转眼间,陪伴报社一路走来,已整整21年。【全文】

中国工业报成立45年了,我担任中国工业报记者及报道工作也有45年。

45年来,中国工业报(包括前身机械周报、中国机械报、机电日报、中国机电日报)是我的良师益友,指导和帮助我提高写作、报道水平。我长期从事文字材料的写作工作,被工作单位和行业有关人士誉称为“笔杆子”。【全文】

我于2023年底加入中国工业报社,是一名不折不扣的“新兵”。刚到报社一个月,在一次社长办公会上,报社提出组建一个专门申领互联网新闻服务许可证的工作小组,由社领导牵头,并由我具体负责召集和执行。虽然我在网络新闻行业已有十几年经验,但代表单位申领互联网相关许可证却还是第一次。

【全文】

思绪万千,我仿佛又回到了40多年前。那时,我们还都年轻,凭着一腔热情,尽心竭力地办好《机械周报》,为宣传机械工业而努力。往事像过电影一样在脑海中依次闪过,一件平淡而又有纪念意义的往事,让我再次记起当年激情燃烧的岁月……报社成立之初,是个只有七八个人的《机械周报》小编辑部。【全文】

2018年8月,我第一次参加世界机器人大会的采访。那时我刚入职不到半个月,面对如此大型的展会报道,内心既兴奋又忐忑,——报道什么?怎么报道?问什么问题?……无数问号在脑海中盘旋。时任副总编余早早给我简单介绍了背景并布置了采访工作:这次大会由论坛、博览会和大赛组成,我的主要任务是报道博览会。于是,我带着懵懂与不安来到了大会现场。【全文】

从事新闻工作这么多年,时隔数月之后,这些曾经报道的对象还能记得我们当初深入一线,深入厂房车间,仔细观察企业的生产情况,听取企业各个层面员工想法的采访过程。我们认真记录中国工业发展现状的态度,在他们心中留下了很深刻的印象。在广袤的中国工业战线,存在着大大小小、或隐或现、或多或少的各种各样的矿藏,就像我们工业本身的采矿业一样。【全文】