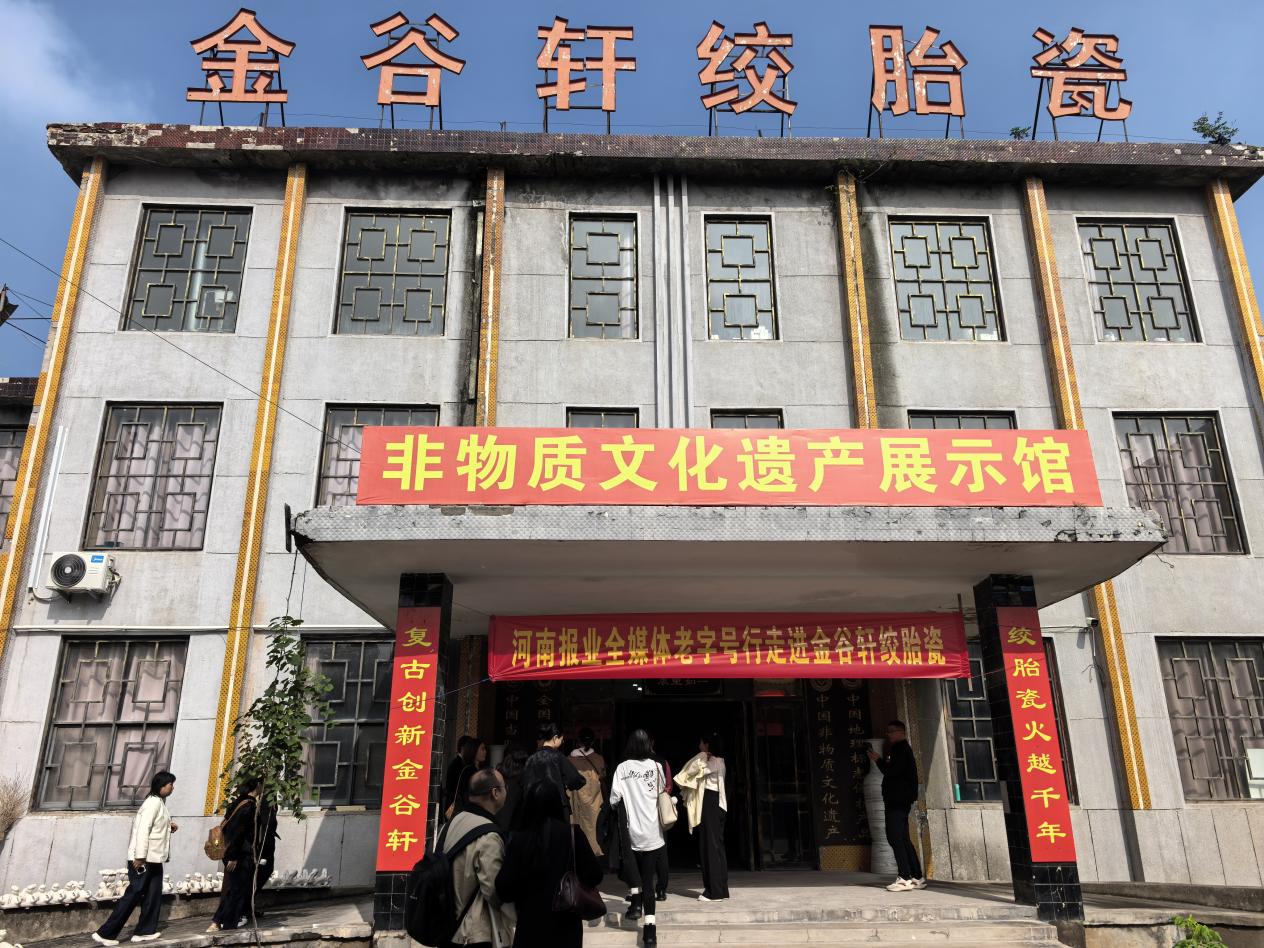

千年窑火永不熄,盛世名瓷焕新彩。10月14日,河南报业全媒体老字号行活动启程,此次行程的目的地,是坐落于河南焦作、承载着千年瓷艺的中华老字号“金谷轩”绞胎瓷。当天,在国家级非物质文化遗产当阳峪绞胎瓷传承人柴战柱、焦作金谷轩绞胎瓷艺术有限公司董事长李红霞,以及河南省老字号协会副秘书长冯行行陪同下,由河南日报、顶端新闻、大河报、大河美术报等15家媒体组成的联合采访团,循着瓷艺脉络先后探访了国家级重点文物保护单位宋代当阳峪瓷窑遗址,见证了绞胎瓷技艺传承的柴家瓷窑旧址,以及金谷轩绞胎瓷研学基地、金谷轩绞胎瓷非遗艺术博物馆。一路参观、采访、拍摄,再到深度交流座谈,可谓收获满满……

当阳峪窑:落寞千年的瓷界传奇

抵达焦作后,采访团首站来到当阳峪瓷窑遗址,在柴战柱的细致讲解中,这座北宋名窑的辉煌与沧桑缓缓铺展。历经千年风霜侵蚀,却依旧能让人窥见其当年“窑火照天地、瓷品满天下”的盛景。

站在遗址内的窑神碑前,柴战柱告诉大家:“当阳峪是史料记载中最早的制陶官‘宁封子’的故乡,因此这里毫无疑问也是中国陶瓷的重要发源地之一。”他进一步解读说,作为北宋时期的名瓷,绞胎瓷又称“透花瓷”,以“编出来的瓷器”闻名——需将两种及以上不同颜色的瓷泥,用独特手工绞胎技法相间糅合,再经制胎、成型、焙烧等工序制成,技艺精妙独树一帜。

据考证,绞胎瓷技艺始于唐代,兴盛于北宋,在河南焦作修武县当阳峪窑群区域扎根千年。“北宋时期,这一带瓷窑密密麻麻,从业者数以万计,当阳峪更是中原少有的繁华富庶之地。”话至此处,柴战柱语气渐沉,满是惋惜地说,“可惜的是,北宋靖康之变后,当地窑工或遭屠戮、或四散逃亡,上千座瓷窑毁于一旦,绞胎瓷技艺自此隐匿民间,长达九百多年无人问津。这不仅是绞胎瓷的遗憾,更是中原文化的一大损失。”也正因这份遗憾,身为家乡人与传承者的柴战柱,立下了“为当阳峪窑正名、让绞胎瓷重生”的誓言。

绞胎瓷器:中原陶瓷的一匹“黑马”

走进金谷轩绞胎瓷非遗艺术博物馆,一件件纹理独特、色泽温润的绞胎瓷展品,瞬间让采访团眼前一亮。而这些精品背后,是柴战柱数十年如一日“复活”千年技艺的坚守故事。

柴战柱回忆,上世纪80年代初,他赴景德镇拜师学瓷,偶然间听闻当阳峪窑与绞胎瓷的往事,内心深受震撼:“家乡竟有如此珍贵的瓷艺,怎能让它永远失传?”从那时起,“复原绞胎瓷、传承老技艺”的念头,便在他心中扎了根。

为了找回失传的技法,他泡在图书馆里翻阅海量文献与出土瓷片资料,踏遍大江南北拜访制瓷大师与民间巧匠,一点点揣摩绞胎瓷的编制诀窍。羽毛纹、菊花纹、席编纹、自然纹……那些沉睡千年的基础技法,终于被他逐一攻克。可难题接踵而至——烧制环节始终无法突破,窑温、釉色、成型率,每一项都成了“拦路虎”。

为摸清窑温变化曲线,他一窑接一窑地试烧,这一烧就是十多年:家产耗尽了,就四处借钱;遇到瓶颈了,就对着失败的瓷片彻夜琢磨。转机,藏在一次意外里:有一天晚上烧制时,窑温刚升至1000℃,煤气突然中断,他急中生智借用农户煤气续烧,30多分钟后重新点火,这一窑竟意外烧制成功!

正是这次意外,让柴战柱顿悟了温度控制、釉色调配的关键,困扰多年的难题迎刃而解——泥料配方、釉料配方、手工编花、造型设计、温度曲线控制等72道传统工序,终于完整复原。2002年4月,第一窑复原成功的绞胎瓷出炉,当阳峪绞胎瓷技艺自此“重见天日”,金谷轩随之也踏上发展快车道。

如今的柴战柱,早已成为绞胎瓷领域的“招牌”:国家级技能大师、全国乡村工匠名师、中国轻工大国工匠,享受国务院政府特殊津贴,还牵头起草了地理标志产品当阳峪绞胎瓷的地方标准,用实力扛起“国家级非物质文化遗产代表性传承人”的重任。

更难得的是,他并未止步于“复原”,而是致力于“创新”。金谷轩绞胎瓷的工序从传统72道升级至108道,编制技法从历史上的不足10种,拓展出星星纹、树叶纹、风车纹等近百种;产品也从单一器型,发展出瓷板画、镂雕瓷、浮雕瓷、茶具等8大类近千个品种。山水、花卉、人物皆能通过瓷泥编织呈现,且做到“表里如一”——这与多数瓷种依赖釉上绘画的方式截然不同,一举提升了陶瓷艺术的新高度。

“绞胎瓷有四大独特优势,更是中原瓷界的‘黑马’。”柴战柱自豪地介绍,一是表里如一,是为“君子瓷”;二是一胎一面,是为“君子和而不同”;三是纯手工编织,技艺成当代典范;四是装饰多元,发展空间广阔。如今的它,已能与汝瓷、钧瓷齐驾并驱,前景不可限量。

现场,柴战柱还亲自演示了编织技艺:指尖翻飞间,三朵色彩各异、纹路清晰的瓷泥牡丹渐渐成形,精湛技法引得在场媒体人连连赞叹。

复兴瓷都:金谷轩的使命与愿景

下午的交流座谈会上,李红霞向采访团介绍了金谷轩的发展情况。如今的金谷轩,已发展成为注册资本1000万元、占地12000平方米,集技术研究、传承、生产、销售、研学于一体的现代化企业——2014年获评“河南老字号”,2024年晋升“中华老字号”,品牌实力步步攀升。

更值得骄傲的是产品口碑:柴战柱创作的绞胎瓷作品,先后斩获中国非物质文化遗产博览会金奖、中国工艺美术百花精品展金奖等30余项大奖,入选《国家地理标志保护产品大典》,3次编入九年义务教育美术教材;40多件精品被国家博物馆、中国工艺美术馆,以及英国珍宝博物馆、加拿大博物馆等30余家国内外知名场馆收藏,让当阳峪绞胎瓷走向了世界。

谈及未来,柴战柱的说:“历史上,当阳峪窑曾盛极一时,如今金谷轩作为龙头企业,有责任、有义务让千年瓷都重现辉煌。”他计划带领区域内绞胎瓷企业“抱团发展”,传承不守旧,创新不忘根,以绞胎瓷产业助力乡村振兴,当好产业振兴的引领者,为地方经济高质量发展注入活力。

座谈会上,河南省老字号协会副秘书长冯行行,以及参会的各位媒体老师也纷纷建言献策,从技艺传承、品牌建设、资源整合等方面对于金谷轩绞胎瓷未来的发展提出了切实可行的建言建议。

作为活动策划与组织方,河南日报传媒相关负责人也为金谷轩绞胎瓷的未来发展提出了三点建议:一是重新定义金谷轩品牌,重树行业独特地位。绞胎瓷凭借其历史文化优势和独特技艺,需要重新定义品牌价值,重塑绞胎瓷的“江湖地位”;二是讲好当阳峪窑故事,打响金谷轩品牌。要系统梳理当阳峪窑历史故事脉络,借力主流媒体加大传播,同时也可以联合省内文化名家为其打响金谷轩品牌。三是充分融合全省展会,做好中原文化。利用省内及全国各类展会平台,做好商业融合推介,将金谷轩绞胎瓷打造为中原陶瓷文化的一张亮丽名片和中原文化的经典代表品牌。

请输入验证码