2025年9月,由全国高校非遗创新设计展秘书处联合比利时中欧国际设计文化协会(CEIDA)、湖南雨花非遗馆(国家级非物质文化遗产馆服务业标准化试点单位)、赣南师范大学美术与设计学院等三十余所高校及专业机构共同组织举办的全国普通高校首创“非遗进校园”产学研融合创新赛事,2025华韵奖·全国高校数字创新设计大赛暨全国高校非物质文化遗产创新设计展非命题赛道圆满落幕。

本届大赛吸引了全球500余所高校的3000余件作品参赛覆盖数字动画、虚拟现实、游戏设计、交互艺术、数字影像、时尚设计等多个领域。经过激烈角逐,最终评选出至尊大奖、全国金、银、铜奖以及国赛、省赛奖项和各类最佳领域评审奖。经过全国知名评审专家团严格评审,诸多优秀作品脱颖而出。清华大学、中国美术学院、中央民族大学、中国传媒大学、澳门科技大学等30余所院校获优秀组织单位荣誉。

顶尖作品展现数字非遗融合新高度

本届大赛涌现出多部将数字技术与传统文化深度交融的杰出作品。由清华大学美术学院段怡杉、倪嘉潞、董筱菍共同创作,在博士生导师、交互媒体艺术设计研究所所长张烈教授等老师指导下完成的《共演龟兹》,荣膺至尊大奖及最佳数字交互奖。该作品以克孜尔第38窟天宫伎乐图为蓝本,构建了观众可参与共创的数字化伎乐空间。

图:清华大学《共演龟兹》获奖作品视频画面

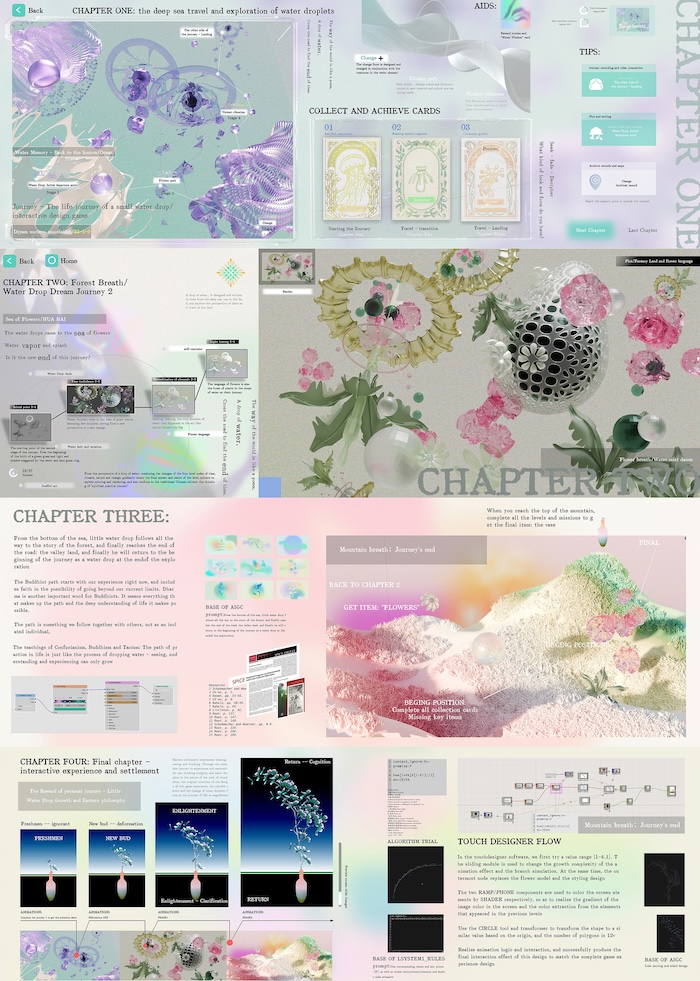

清华大学胡鑫洋、李甜、冀天扬、李建文创作,在清华大学美术学院原院长、博士生导师鲁晓波教授指导下完成的《艺术疗愈·一颗水滴的旅程》荣获全国金奖。作品以水滴旅程隐喻生命成长,触发深刻情感共鸣。

图:清华大学《艺术疗愈·一颗水滴的旅程》获奖作品赏析

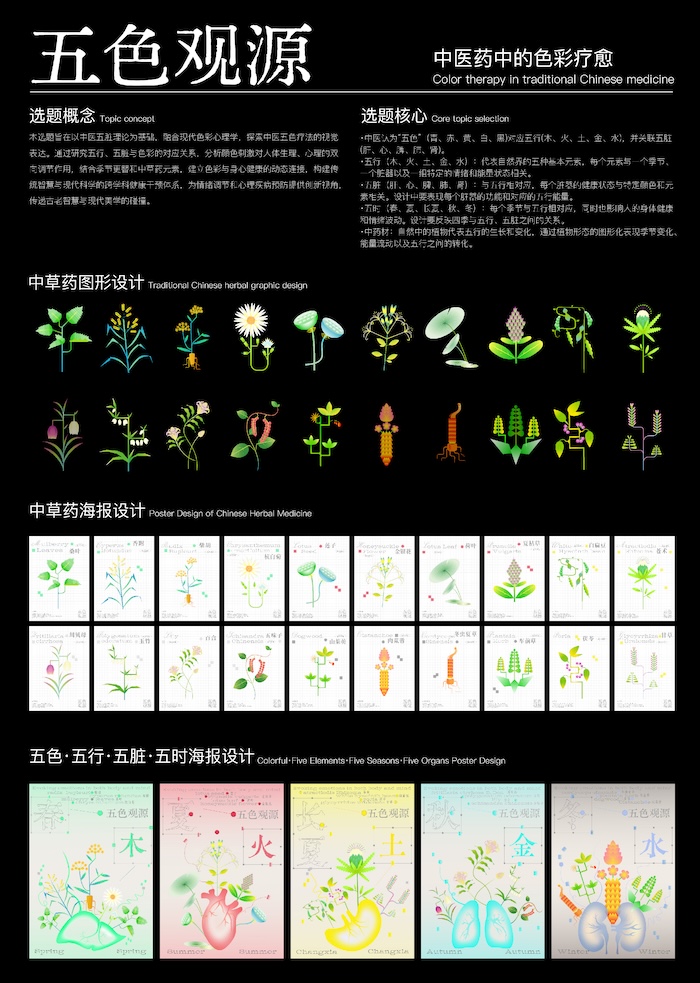

山东工艺美术学院李瑄玥、宋欣盈、杨珂、郑雯婷创作,在视觉传达设计学院副院长张培源教授指导下完成的《五色观源》,对中华传统"五色观"体系进行了系统视觉解码,同样斩获全国金奖。

图:山东工艺美术学院《五色观源》获奖作品赏析

多元创新探索文化表达新路径

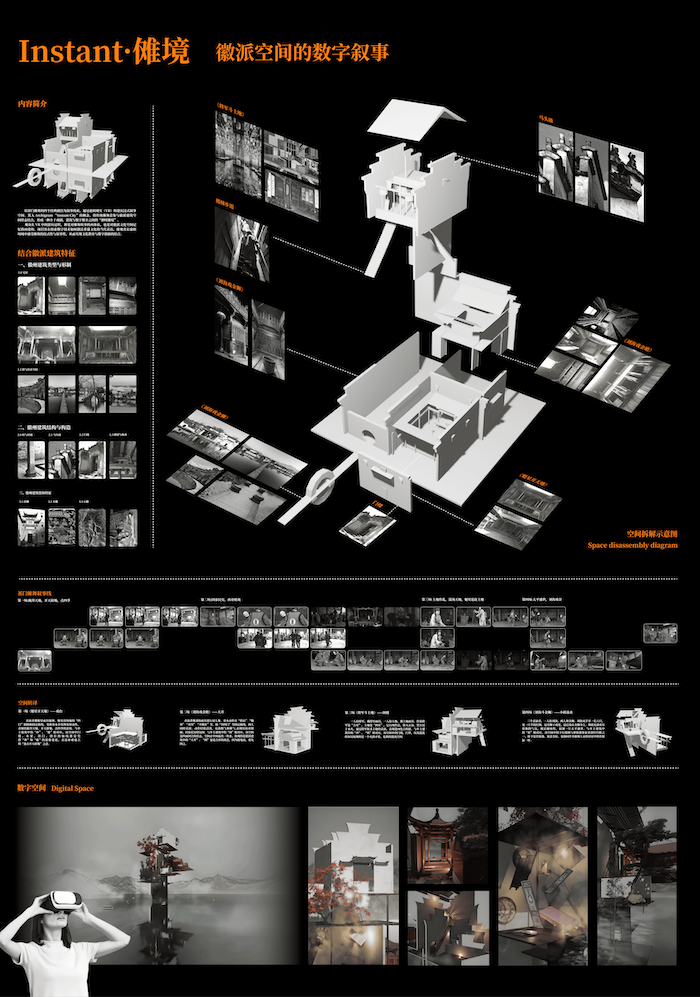

各高校作品展现出多元化的创新路径。中国美术学院蒋佳宏、郑洁、吕楚涵、曹欣怡、陈晓聪创作,在视觉传达设计系副教授王弋老师指导下完成的《Instant·傩境—徽派空间的数字叙事》,荣获全国银奖及最佳空间叙事奖。

图:中国美术学院《Instant·傩境—徽派空间的数字叙事》获奖作品赏析

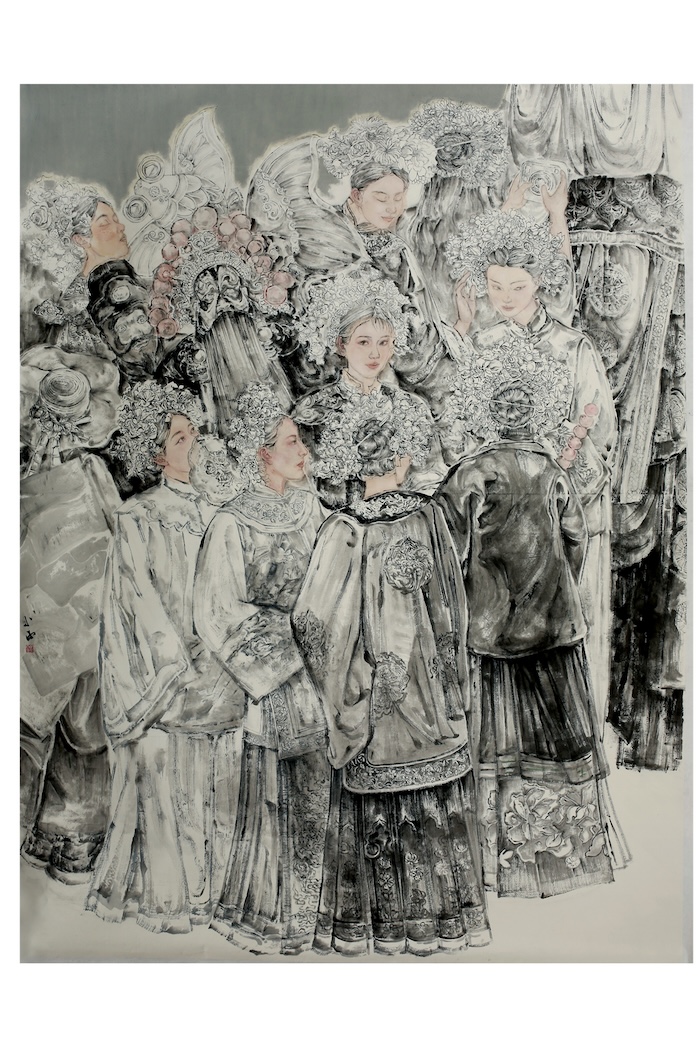

中央民族大学艾圣峰、瞿友祥、曹俊一、石琳创作,在舞蹈学院副教授苏娅菲老师指导下完成的数字影像舞蹈作品《攀》,以"攀登"姿态探讨生命自由,内涵深刻。全国铜奖暨最佳传统美术奖作品《鬓边春影》由山东师范大学宋小雨创作,在美术学院李民教授指导下完成。该作品以国画形式生动刻画了当代生活中的簪花人群像,巧妙连接起传统习俗与当下审美。创作者通过精妙驾驭水墨的黑白灰层次,既细腻呈现出人物服饰的纹理质感,也映衬出簪花头饰的璀璨光泽。画中人物神态温婉庄重,细节刻画入微,不仅止于视觉之美,更深度唤醒了簪花习俗所承载的文化记忆与情感内涵。

图:山东师范大学《鬓边春影》获奖作品赏析

在应用层面,中国传媒大学张逸、衡雨瑶创作,在孙国玉教授、李海燕副教授指导下完成的《百雀衔福》,将唢呐演奏与实体交互装置结合,打造游戏化科普体验,荣获全国铜奖。

图:中国传媒大学《百雀衔福:游戏化的唢呐文化科普装置》获奖作品赏析

国际视野与教育价值并重

大赛的国际影响力进一步提升,比利时中欧国际设计文化协会会员徐博凯创作的《Bluetears》荣获专业组国赛一等奖,体现了数字艺术的跨界影响力。为表彰在赛事组织中表现突出的个人,组委会授予河南开封科技传媒学院聂宇轩老师、韩国东明大学章萌老师等11名教师"优秀组织个人奖",肯定他们在高校联动与国际推广方面的贡献。

随着2025年华韵奖的圆满落幕,大赛组委会表示将继续深化设计教育与文化传承的融合。正如国赛评委庞志国俊老师指出:"华韵奖让年轻人理解'匠心'是对每一道工序的极致追求,而数字技术为这种追求提供了全球化表达的新工具。"

从顶尖学府的引领性探索到各地院校的特色化实践,这些师生共创的作品共同证明:在年轻创意的浇灌下,非物质文化遗产正以前所未有的生动姿态,走向未来,走向世界。(中欧国际设计文化协会青年委员会)

客户端

客户端

媒体矩阵

媒体矩阵

企业邮箱

企业邮箱