南京大学2022届本科毕业生,通过普洱市青年人才专项招引计划投身边疆建设,现就职于普洱市委宣传部。2024年9月至今,赴西盟县力所乡南亢村担任驻村第一书记,在乡村振兴一线践行青年人才使命担当。

“站在南京大学校门口回望时,梧桐大道的光影还在视网膜上发烫。”那时的她总觉得,知识的终极意义在于高楼大厦间的精密运转,在于会议室里的尖端突破。直到背着行囊走进祖国西南的青山褶皱,才发现土地深处生长着另一套鲜活的生存哲学。

李子的重量,是沉甸甸的信任

“记得刚到村里遍访时,推开老李(化名)家的门,刺鼻的气味混着杂乱的陈设扑面而来。这位患有精神残疾的监测对象蹲在角落,眼神躲闪。”她说:“帮老李重新找回生活的秩序,成了我们驻村工作队必须扛起来的责任。”往后的日子里,她和村党总支书记常带着工作队员、挂包干部和村组干部们往老李家跑。她们戴上手套收拾堆积的杂物,用强劲冲水枪冲刷厚厚的泥尘,多人合力才让这个家重见“光亮”。每次去这个小组,她都会绕路去老李家看一看。老李虽然很少说话,但她注意到,老李开始会默默给她们的水杯添满热水,或给男同事递上一根烟。

今年夏天,她和驻村工作队员正在村委整理帮扶资料,不知何时,老李已经局促地站在门口,手里紧紧握着一个塑料袋,他挠着头,结结巴巴地说:“这是我家的,你们尝尝。”那一刻,她忽然发现,这个总被疾病困扰的汉子,竟记得他们每一次的到访,把他们的付出都悄悄藏进了心里。原来那些被他们记挂的日常帮扶,都化作了老李笨拙又滚烫的心意。

一车“土味”载满乡情,一路奔波只为乡音

清晨六点,天还蒙蒙亮,王大爷(化名)布满老茧的手,将刚从地里刨出的白薯仔细码进蛇皮袋,驻村工作队用塑料袋仔细按量分装。小啊(化名)将自己手工做的绒花送到村委会,村党总支书记把从农户手里收的野生蜂蜜仔细包装,反复叮嘱:“杨书记,这白薯是南下噶的老百姓今早新挖的,蜂蜜是老百姓昨天晚上刚割的,你路上慢些!”,她轻轻关上车门,后视镜里,村委会的房子渐渐模糊,但乡亲们却把期待和信任塞满了她的整个车厢。

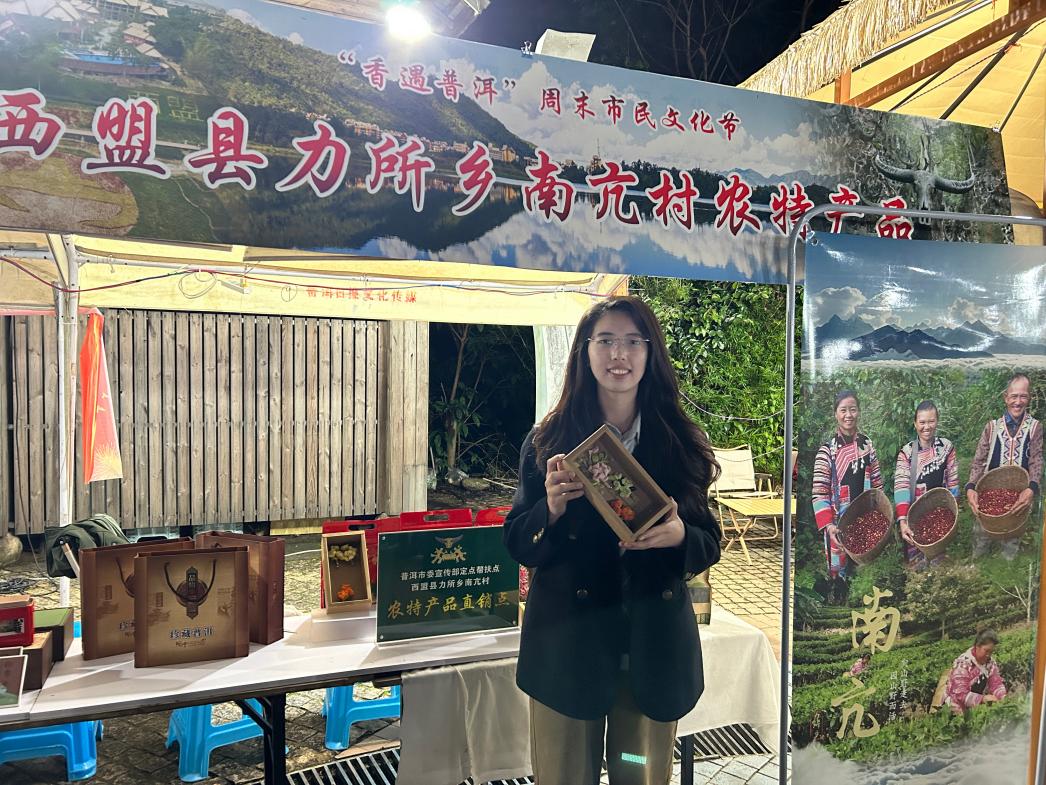

两百多公里山路蜿蜒,颠簸中,她总忍不住回头看看那些沾着泥土的白薯、贴着南亢村特有标签的蜂蜜罐。它们不再是普通的农产品,而是农户们起早贪黑的心血。握着方向盘的手不自觉攥紧,心里只有一个念头:一定要让这些带着温度的“土味”,走出大山,换来好收成。到达周末市民文化节现场,在单位领导和同事的帮助下,白薯被一抢而空,手工绒花也成为活动中一道亮眼的风景线。

车轮滚滚向前,载着的不仅是农特产品,更是农户们对美好生活的向往。这份沉甸甸的托付,让每一公里的路程都充满意义。她明白,只要脚下有路,心中有光,就能把山里的故事,讲给更多人听。

驻村不是一个人的孤军奋战,而是一群人的使命传承

当村委的白花羊蹄甲又添一圈年轮,离别的脚步与迎新的喜悦在乡间小路上悄然相遇。今年6月,他们怀着深深的不舍,送别并肩作战的驻村工作队老队员。那些共同走访农户的晨昏、一起攻克难题的日夜、携手见证村庄蜕变的瞬间,都化作记忆长河中最璀璨的星辰,镌刻在这片土地的每个角落。他们用脚步丈量民情,用真心换取信任,为乡村振兴注入温暖力量,留下的不仅是发展的成果,更是一份对乡土的深情与责任。

带着使命与期待,新队员接过接力棒,踏入这片充满希望的田野。他们眼中闪烁着热忱的光芒,步伐坚定而有力,满怀憧憬准备书写新的奋斗篇章。而她作为第一书记,将继续扎根于此,与新队员们并肩前行。

如今,走在田埂上,她手机里存着的不再是会议通知,而是无数个农户的“档案”,她依然会怀念北大楼的钟声,但更珍惜清晨推开窗时,山雾漫过茶园的清香。她说:“这片土地教会她,最好的论文,写在每一寸被汗水浸润的土地上;最动人的成长,发生在理想与现实的深情相拥里。”

请输入验证码