老厂区是城市发展尤其是工业城市发展的重要见证,也是城市文化记忆的重要组成部分。城市通过变“老厂房”为“新地标”,变“工业硬实力”为“文化软实力”,增加城市叙事,使遗产转变为文旅热点,营建“工业遗址”风景线。本期城市观察报告将对近年来有关工业遗产更新改造的典型案例进行分析,总结其成功经验,探讨如何激活城市老旧空间,重塑产业价值,满足市民多元文化需求,助力城市高质量发展。

01工业游数据趋势

2025年暑假,工业旅游迎来新热潮,多地工业景区门票“秒光”,沉浸式体验成为吸引年轻游客的亮点。统计2021年至2025年的8月有关“工业旅游”关键词的网络传播热度指数发现,数据呈逐年增长趋势。小红书平台上,与工业旅游相关的笔记超过73万篇,涵盖探访攻略、打卡实拍、体验分享等内容。

截至2024年,全国已累计认定122个国家工业遗产旅游基地,作为工业游的主力已形成遗址观光、博物馆展示、文化创意等六大类型。包括北京市798艺术区、天津市十八街麻花文化馆、河北省唐山市启新1889水泥工业旅游区、山西省太原市东湖醋园、内蒙古自治区鄂尔多斯市准能矿山生态旅游区等。其中,河南省、湖南省、江苏省、江西省、辽宁省、内蒙古自治区、山东省、浙江省分别有5个基地进入国家工业旅游基地单位名单。

统计2025年8月122个国家工业旅游基地的网络传播热度指数,TOP3的旅游基地为山东省青岛啤酒博物馆、北京市798艺术区、江苏省镇江市醋文化博物馆。这组数据不仅反映了工业旅游基地在公众中的认知度与吸引力,也反映了其在传播方面的创新和突破。

02工业游典型案例

工业游热度提升,让承载着城市记忆的“钢铁森林”焕发出新的生机。多地的老厂区改造项目陆续完成,工业遗产更新改造,已成为盘活存量空间、激发城市活力的重要手段。

工业遗产更新从废弃厂房到网红地标

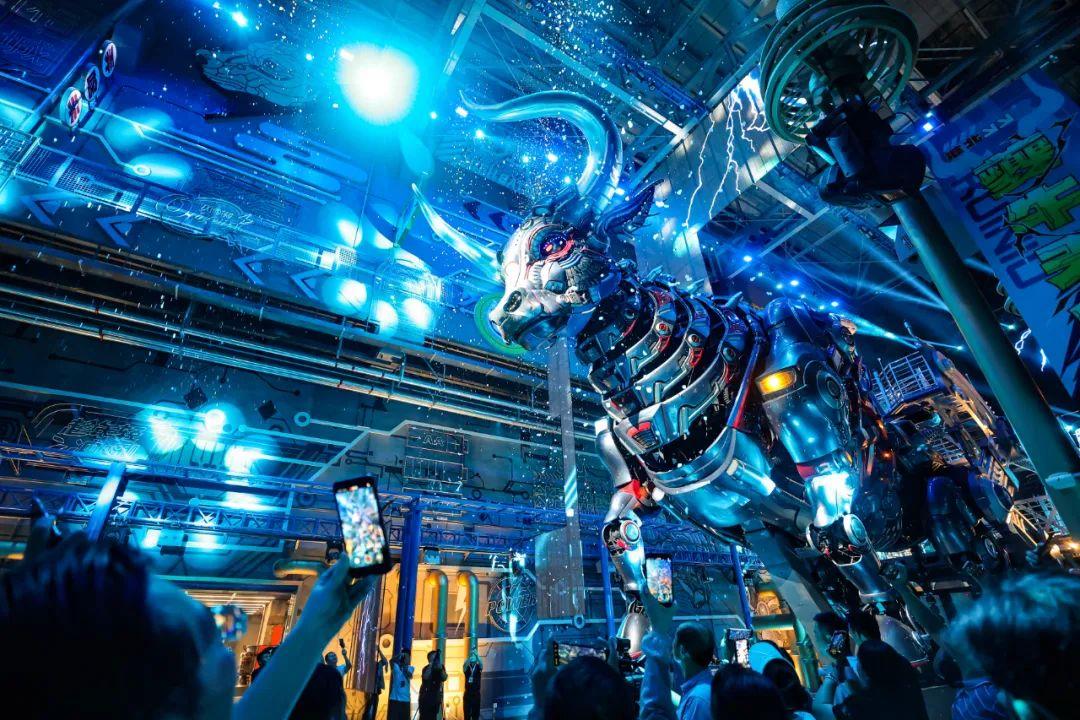

机械巨兽唤醒老电厂。淮北大唐发电厂老厂区更新改造后,成功蜕变为“夔牛天街”文旅商综合体,保留红砖厂房与蒸汽管道的同时,新增的机械夔牛IP与工业博物馆,吸引日均万人次流量。

(图片来源:淮北发布)

工业上楼,产业新生。广州发电厂通过“工业上楼”技术改造成广州1935项目,保留煤棚、烟囱等工业遗迹,新建28万平方米产业社区,聚焦新能源与数字创意产业,形成文旅商交融的产业生态。

记忆重生,功能再生。西安钢厂结合当地历史文化及工业遗存,保留原有生产设备和建筑物,形成集多功能为一体的再生型产业园区。

弃置矿区改造“生态剧场”唤醒绿色新生

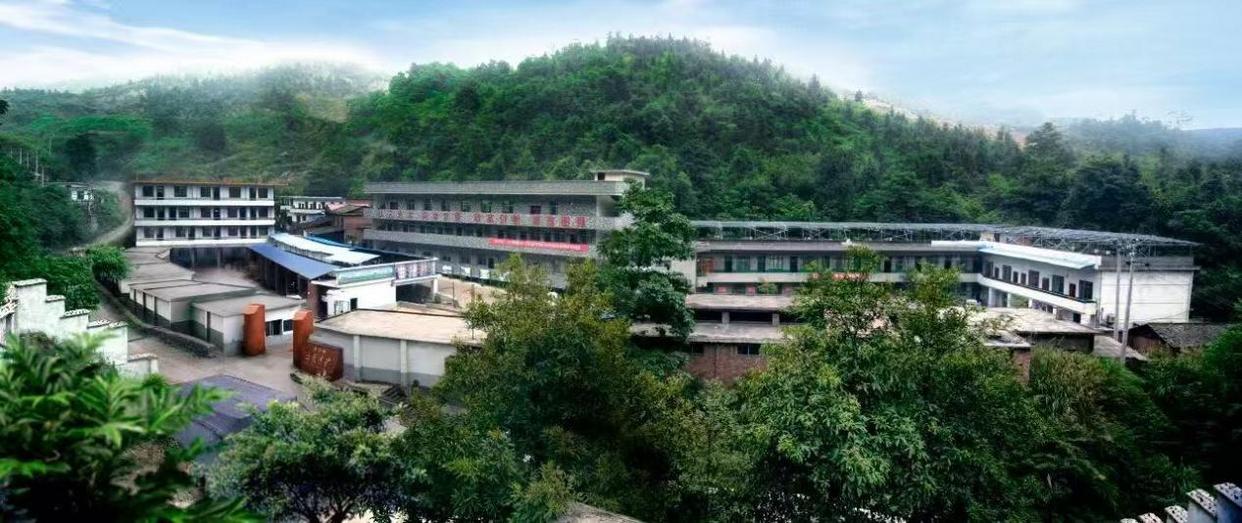

从黑色煤城到绿色样本。江西萍乡曾是重要的煤炭生产基地,在长期的高强度的矿产开采下,积累了沉重的环境治理和生态修复压力,经过近年的系统性改造和修复,实现了从“黑色经济”向“披绿生金”的转变。

(图片来源:萍乡发布)

珊瑚礁畔的环海公园。福建莆田石城村的一处网红环海公园由废弃砂场转化而来,创新“珊瑚礁修复技术”,并在6公里海岸线植入潮汐观测站与地质博物馆。

矿坑悬崖上的“梦幻剧场”。江西望仙谷则采用“阶梯式复绿”工艺,将200米深矿坑改造为悬崖民宿集群,玻璃栈道与矿洞剧场构成“地上地下”双游览系统。

这些案例共同展现了工业遗产更新正在从单纯的空间改造延伸至产业发展、生态修复、文化传承等的深度融合,更加注重系统性与可持续性。在这一过程中,工业遗存不再是简单的修缮与再利用,而是被赋予新的城市功能与文化使命,成为盘活存量资产、激活城市文化活力的重要载体。

一方面,工业遗存承载着城市历史及情感认同,对于游客、居民具有独特的吸引力与归属感,将工业遗产作为展示城市历史与民众新生活方式的融合点,既能让本地居民感受到城市变迁温度,又能让游客感受到独特的城市叙事。另一方面,工业遗产更新也为城市注入新的经济活力,通过引入科技创新产业与文旅业态,实现“以文促旅、以旅兴产”的良性循环。

03共性分析与启示

工业遗产焕新三大路径:保护、活化、可持续

紧跟政策导向。中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于持续推进城市更新行动的意见》提出,鼓励以市场化方式推动老旧厂区更新改造,加强工业遗产保护利用,盘活利用闲置低效厂区、厂房和设施,植入新业态新功能,促进城市结构优化、功能完善、文脉赓续。政策强调,城市更新应坚持保护第一,应保尽保,以用促保,全过程、各环节加强城市文化遗产保护,不搞“面子工程”。地方也根据各地的实际情况给出了落地措施,《广东省工业遗产管理办法》明确要求“保护优先、合理利用”,在利用发展方面强调,在不影响原遗产核心区风貌的前提下进行更新改造。《苏州市城市更新条例》将历史文化传承保护列为重要内容之一,强调“留改拆”并举,鼓励小规模、渐进式更新。

盘活存量资源。经过历史积淀形成的工业遗产是城市的宝贵财富,根据第三批中国工业遗产保护名录(2023年发布),全国共收录100个具有开创性、引领性和标杆性的工业遗产项目,覆盖交通运输、军事核工业、冶金矿产等多个领域。这些工业遗产主要集中在西南、华中、东北等地域,具有鲜明的时代性、功能性、地域性特征。主要表现为:体现不同地区工业发展和技术背景,建筑风格、设备类型和生产方式各异;多数工业遗产承载着国家工业化进程中的重大记忆,具有不可替代的历史价值;具有物理空间大、结构稳固、地理位置交通便利等优势,适合进行多功能改造与活化利用。

生态优先原则。在当前生态文明建设背景下,工业遗存更新改造中的生态价值日益凸显。工业遗存多为闲置或低效利用的土地资源,更新改造过程中的适应性再利用和生态修复,创造了多层次的生态价值,为城市可持续发展提供重要支撑。例如,杭州大运河杭钢公园在城市更新改造过程中,将生态修复与工业遗存保护相结合,累计修复污染地块147万平方米,治理土壤145万立方米,保留并改造了5.1万平方米工业遗存,实现从工业“锈”带向城市“秀”场的转变。萍乡市将生态修复置于更新改造过程中的突出位置,完成废弃矿山修复销号面积4.06万亩,销号率75.75%,真正实现“披绿”又“生金”,安源煤矿还探索“红色+工业”的旅游模式,打造沉浸式的研学体验。

工业遗存的多元蜕变:空间重生、产业重构、服务融入

优化空间布局。工业遗产更新改造作为城市更新改造的重要组成部分,正在推动城市空间结构的深度调整。工业遗产更新改造过程中,对工业用地进行合理的调整与重新规划,引入商业服务、办公空间、文化创意、公共休闲、生态公园等多元功能,将原有生产空间转化为符合现代需求的功能空间。这种空间重构不是简单的功能替代,而是基于工业遗产特质的适应性再利用。例如,根据工业遗产空间大、结构稳固等特点,将其改造为科技孵化器、大型展览馆、剧场、创意园区等创新型载体。通过串联周边土地,将原本分散化、碎片化的工业遗产形成工业文旅街区等复合利用片区,推动城市空间从单中心扩张向多节点联动转型。例如,福州马尾船政公园,保留了原有的造船厂旧址,开发出包括中国船政博物馆、船政古街、马江海战纪念馆、船政时空隧道等的工业文旅综合体,有效激活了区域文化资源。

激发产业活力。工业遗产的更新改造不仅是空间形态的重塑,更是产业动能的再生。工业遗产更新改造过程中,通过不断引入新的业态,逐渐推动传统产业向现代服务业和新兴科技产业的转变。依托于“工业遗产+旅游”,可以催生“工业旅游+文创+科创”的融合业态。例如,青岛啤酒博物馆依托1903年的德式工业建筑群,保留了早期的啤酒酿造设备,并融入现代化工艺,复原酿酒工艺流程,使静态展陈转化为沉浸式体验,同时开发夜游、文创产品等新业态,成为工业旅游的标杆。中国中冶利用其在冶金领域的优势向文旅产业延伸,以主题公园研究院等专业化平台为依托,形成涵盖主题公园、工业遗存改造、古镇古建等多元业态的全产业链布局。

融入公共服务。在工业遗产更新改造过程中,也强化公也强化了城市空间的整体协同,提升了城市宜居品质。部分工业遗存在更新改造时优先布局文化、教育、医疗等公共设施,融入城市公共空间。利用工业遗存建设图书馆、博物馆、美术馆等文化场馆,既延续了城市历史记忆,又满足了公众的文化需求。部分工业厂房被改造为全民健身中心、社区活动中心等,为居民提供丰富的公共休闲空间。部分工业遗存还被整合进城市景观系统,成为滨水观景带或绿色廊道的重要组成部分。例如,山西阳泉的水泵厂经过更新改造,建成集阅读、休闲、文化展示于一体的文化园区,市民及游客可以通过这样的工业遗迹感知城市文脉。

可持续更新的机制创新:政府、市场、社会三方共建

多元主体协作。当前工业遗产更新改造的参与主体主要有三类:政府相关部门,地方政府部门通过制定政策、规划及监督机制,主导工业遗产的认定、保护和利用;企业或遗产所有权人负责保护、开发及运营;社会力量,公民、法人和社会机构通过科研、科普、捐赠等形式参与。当前很多地方的更新实践基本是政府主导、市场参与的形式,在实践过程中,各地会出台一系列制度对更新改造过程进行规范。另一种模式则更加突出市场机制与多元参与,形成政府引导、企业主导、社会力量广泛参与的多元协作新格局,此模式可以更好地平衡各方面的利益和诉求,提升更新项目的效率与可持续性。例如,上海杨浦滨江在更新改造过程中,规划、文化、商务三局联动,联合高校、社区居民、设计机构共同参与方案设计与决策过程,并引入企业及社会资本,形成多方共建共治共享的协同治理新模式。

塑造城市标识。工业遗产是城市记忆的固态留存,承载着特定时期的工业记忆与社会情感。工业遗产中的建筑物、生产设备等往往代表着当时最先进的技术以及工艺水平,所蕴含的生产精神和时代风貌是城市精神的重要象征,二者共同构成了城市区别于其他地域的文化符号。通过对工业遗产的活化利用,不仅能够延续城市历史文脉,还能塑造独特的城市形象。例如,东北地区作为我国重要的工业基地,拥有大量具有代表性的工业遗产。这些工业遗产不仅记录了东北工业发展的辉煌历程,也承载了几代人艰苦奋斗、无私奉献的精神。大庆油田工业遗产建筑群,作为东北工业精神的象征,其独特的建筑风格及历史价值成为城市乃至区域的重要标识。

焕发持久活力。工业遗产更新改造需要注重长效运营机制的构建,避免同质化、短期化开发倾向,确保工业遗产活化后的可持续发展。例如,重庆鹅岭二厂文创公园初期通过网红打卡、文旅营销等方式吸引大量人流,后期发展出完善的商业体系和产业生态,形成以文创为核心、多元业态融合发展的新格局。其中,引来流量是基础,但留住流量才是关键。打造特色品牌、引入沉浸式体验、培育文创IP,让游客驻足、停留,产生情感共鸣,进而成为流量的生产者;让市民与工业遗产产生情感联结,愿意“常回家看看”,才能实现流量存量化,让工业遗产焕发持久的生命力。

04工业遗产+文旅不仅是更新

工业遗产与文旅融合的城市更新实践,不仅是对城市历史记忆的传承,更是推动城市高质量发展的重要路径。通过对以上典型案例的深入分析可以看出在保护优先的原则下,工业遗产通过功能重构及生态修复,正成为集文旅体验、产业升级、公共服务于一体的新地标。这些实践也表明,工业遗产更新改造还面临着保护与利用统筹协调性不够、长期盈利能力不足等困境。未来,工业遗产更新改造应更加注重与城市发展的协同,坚持系统性规划、多元主体参与及创新技术应用,进一步激活城市文化活力。

正如《关于持续推进城市更新行动的意见》所强调的,以用促保的改造模式,既能赓续城市文脉,又能为市民创造高品质生活空间,最终实现经济效益、社会效益和文化效益的多赢。工业遗产改造的持续深化,必将为城市更新提供更多可复制、可推广的“中国方案”。

请输入验证码