编者按:相较于传统的物理反光后视镜,侧方电子后视镜具备的有效消除视野盲区及不惧雨雾天气和黑暗光照环境等两大核心优势毋庸置疑。然而,以机动车动则十来年到几十年的使用寿命而言,侧方电子后视镜的摄像头、监视器在长期使用条件下的可靠性、一致性与物理反光镜无可比拟。如何尽可能地提升侧方电子后视镜在长期使用条件下的可靠性、一致性以及整个商业链条站在保障终端车主权益的角度制定切中的质保与服务政策,成为从业者普及应用侧方电子后视镜的难题!

【术语定义】

侧方电子后视镜(SideCameraMonitorSystem,简称SideCMS或SCMS)是一种通过摄像头与监视器组合为机动车驾驶员提供视野观测的间接视野装置。其核心功能是通过车外摄像头实时采集车辆侧后方及盲区的影像,进行处理后将其传输至车内监视器,为驾驶员提供清晰的视野观测,从而更好地控制车辆的转向、变道、倒车等操作,提升用车的安全。

传统的物理反光后视镜,为直接视野装置。其成像面就是驾驶员的观测面。驾驶员通过观测物理反光镜,以光速来获取反光镜视野范围呈现出来的车身周围的状况。因此,安装布置在车外的,谓之“外后视镜”;安装布置在车内的,谓之“内后视镜”。一辆典型的乘用车配置,包含有一块内后视镜(布置在中央)和一对外后视镜(两块,布置在左、右两侧)。

而电子后视镜,为间接视野装置。具体而言,驾驶员不是以光速来直接获取车身周围的状况,而是观测监视器输出的摄像头成像的内容来间接获取车身周围的状况。其成像部分(即摄像头)一般都安装布置在车外,完全消除了传统物理反光后视受到车身遮挡从而存在视野盲区的问题;其显式部分(即监视器)一般都安装布置在车内,完全消除了传统物理反光镜容易受到雨雾天气及昏暗光照环境影响的问题。

从间接视野装置的成像部分与显式部分的布置位置可以看出,传统的内、外定义,已不再精准使用。因此,要说明乘用车在电子后视镜方面的配置,使用中央电子后视镜加侧方电子后视镜的术语更为精准贴切。

【工作原理】

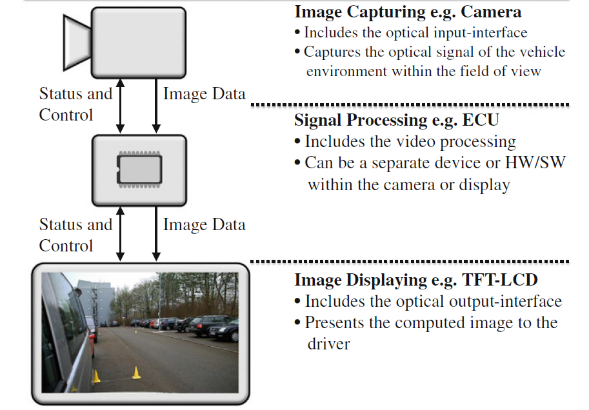

车外摄像头捕捉图像后,通过高速数据传输线将信号传输至控制器,经算法优化(如消除广角畸变、增强夜间画质、增强动态范围等)后,最终在监视器上呈现。部分高级系统还可集成盲区预警、障碍物提示等智能功能。

【发展历程】

从物理后视镜到电子后视镜,是汽车工业百年发展史上的重要里程碑。

● 1909年,英国女赛车手多萝西·莱维特(DorothyLevitt)首次提出"用镜子观察车后"的概念,驾驶员需手持镜子观察后方。

● 1914年,美国工程师切斯特·A·威德(ChesterA.Weed)注册首个后视镜专利,开启传统光学后视镜时代。

● 2018年,雷克萨斯ES在日本率先搭载电子外后视镜,摄像头取代镜片,图像通过5英寸屏幕显示,实现零的突破。

● 2023年,中国《GB15084-2022》标准实施,标志着电子后视镜正式获得合法地位。

这项技术的核心突破在于:用数字影像系统重构人车交互逻辑。通过车外摄像头采集图像,经过处理器优化后实时显示在车内屏幕上,摆脱了光学反射的物理限制。

【核心功能】

● 消除传统镜面反射:通过数字化成像技术消除传统后视镜的物理限制,提供更广阔的视野,显著减少盲区。

● 环境适应性:在雨雪、雾天、夜间等恶劣条件下,通过算法增强图像清晰度,抑制眩光,并避免雨水或雾气遮挡视线。

● 智能辅助功能:可集成盲区预警、倒车辅助、距离提示等功能,部分系统还能根据驾驶场景自动切换广角或长焦模式。

【应用前景与面临挑战】

前景广阔:

1. 乘用车市场渗透加速:

○ 高端化向主流化下沉:从豪华车、旗舰新能源车向主流车型普及,成本下降是核心驱动力。

○ 法规驱动全球普及:中、日、韩、美等主要汽车市场法规跟进提速,释放巨大市场空间。权威机构预测,2030年全球约40%的新车将标配或可选装CMS。

2. 商用车应用价值爆发:

○ 消除致命盲区:解决大型车辆(重卡、客车)庞大的视野盲区痛点,可大幅降低转弯、变道事故率,提升公共安全。

○ 经济性显著:油耗/电耗节省对高频次运输车队成本控制至关重要。

3. 技术创新持续迭代:

○ 传感器融合升级:与车载雷达、激光雷达融合互补,构建更强大、冗余的环境感知能力。

○ 显示技术革新:高分辨率、高亮度、低功耗、柔性显示方案(OLED、Mini-LED)提升体验。

○ AI智能处理:利用AI实现更智能的场景识别、目标追踪、风险预警。

○ V2X赋能:作为路侧感知单元输入,融入车路协同体系。

不容忽视的挑战:

1. 法规壁垒与全球协调:

○ 区域性差异:各国法规更新与执行进度不同步,给全球车型平台开发带来复杂性与成本压力。

○ 严苛的“失效安全”要求:法规强制要求在摄像头或显示屏单一失效(如黑屏)时,系统必须有冗余措施(如自动切换视角/图像、声音警告)保障基础视野安全,极大增加开发难度与成本。

2. 成本与供应链压力:

○ 相比成熟廉价的光学镜面(几十美金级别),CMS系统(摄像头、专用线缆、ECU、显示屏)当前成本较高(量产阶段仍需数百美金级别),是短期普及的主要障碍。

○ 核心部件(如车规级HDR摄像头、超低延迟显示屏驱动芯片)供应链成熟度与成本控制能力至关重要。

3. 技术可靠性与鲁棒性:

○ 严苛环境适应性:在极端温度(-40°C至+85°C)、强降雨/暴雪、结冰、盐雾、沙尘条件下保证持续可靠运行的技术门槛极高。

○ 镜头污损应对:摄像头镜头被泥水、昆虫等瞬间严重污损时,需依靠高效的自动清洁与表面处理技术,其长效可靠性需经历严苛验证。

○ 系统延迟稳定性:确保任何工况下延迟不超过法规上限,对硬件与软件提出严苛要求。

4. 人机交互与驾驶习惯:

○ 视觉习惯转变:驾驶员需适应从观察反光镜到注视显示屏的转变,初期可能存在学习曲线(距离感、深度感略有不同)。人机工程优化设计(显示位置、大小、亮度自动调节)是关键。

○ 用户信任建立:初期消费者可能对电子系统可靠性存疑,需要通过市场验证与口碑传播建立信任感。

【结语】

侧方电子后视镜(SCMS)的出现,绝非仅仅一项配置的更新迭代,而是汽车作为“移动智能空间”演进过程中的关键性范式转移。它突破了光学镜面统治百年的物理定律束缚,以影像重构了人类感知驾驶环境的逻辑。

尽管当前面临成本、法规差异与适应性挑战,但其提供的革命性视野体验、安全增益、能效提升以及为高阶自动驾驶铺平道路的战略价值毋庸置疑。随着全球核心汽车市场法规框架的完善、供应链的成熟与规模化效应的显现,SCMS必将从豪华车的科技标签,蜕变为智能汽车的核心标配组件。

正如每一次颠覆性技术的演进路径,从质疑到适应,再到无法割舍,侧方电子后视镜也正在经历同样的周期。当驾驶员习惯了其提供的“超级视野”与全天候保障,将很难再回归传统镜面的局限。这扇面向未来的“数字窗口”,不仅消除了盲区,更洞开了汽车智能化与安全性全面跃迁的大门。一个“无镜”驾驶的时代,已初露曙光。

请输入验证码