中国工业报记者 孟凡君

作为唐蕃古道和“古丝绸之路”南线的重要驿站,平安驿·河湟民俗文化体验地被称为“青海会客厅”,成为青海及周边地区旅游业中的一匹“黑马”,给了游客无数个“驻留”的理由。平安驿·河湟民俗文化体验地运营总监马海明向中国工业报记者表示,平安驿·河湟民俗文化体验地深挖乡愁民俗、深挖文化内涵、深挖产业优势,取得新发展、新突破、新成绩,成为游客热衷的“网红打卡地”。

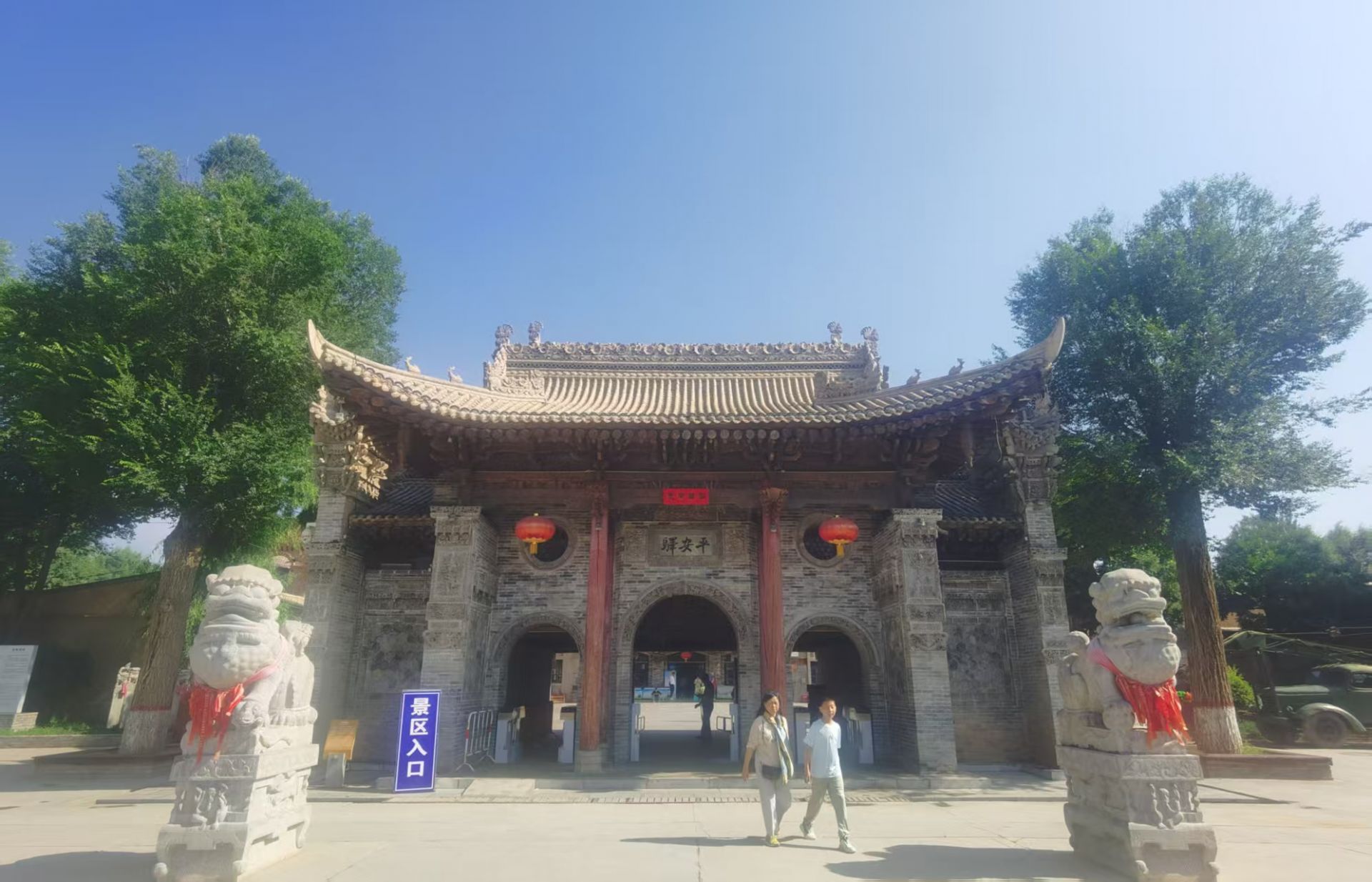

7月26日,中国工业报记者跟随2025年“活力中国调研行”青海主题活动,来到平安驿·河湟民俗文化体验地,仿佛乘坐时光列车进入了河湟谷地“小世界”,有时在某个站台稍作休息,有时又在某个站台停留许久,有时匆匆走过某个站台,虽然停留时间有异,但相同的是总有一个人“静等你来,目送你归”。

带动周边乡村旅游市场

“平安驿”的名称源于青海省海东市平安区平安镇古时旧称,是汉、藏、回、土、撒拉、蒙古等民族和谐共融发展的世居地,历史上也曾叫做河湟间,是兰州、海东、西宁三地的重要交通节点,自古为唐蕃古道和丝绸之路南线的重要驿站,周边交通路网发达,民族文化繁荣。马海明告诉记者:“在波澜起伏的历史长河中,平安驿是传递官府文书、军事情报或来往人员途中换马住宿场所,是历代兵家必争之地,可谓是‘昔日的安夷,今日的平安,一眼千年’。”

“具往惜,八百里加急,快马加鞭,河湟往事如烟云。”每一条街、每个巷道、每个院落、每一面墙、每一扇门窗、每一处土炕,都是河湟文化留在人们记忆中的烙印。2017年4月,平安驿·河湟民俗文化体验地项目正式动工,2018年9月25日建成投入试运营。马海明表示,平安驿·河湟民俗文化体验地的品牌内涵主要以祈福文化和驿站文化两部分构成,祈福“平安”是人们沟通情感打造共鸣的重要方式,而“驿”则代表项目所处的区位处于交通便利、文化繁荣的节点,这也是平安驿·河湟民俗文化体验地项目拓展时选址的重要参考标准。

平安驿·河湟民俗文化体验地依托“古驿平安”文化定位,以湟水河生态为基地,以富硒科技为依托,河湟文化为核心,康养驿站、旅居驿站为两翼支撑,以创造新生活方式为目的,打造三产融合发展的文化旅游综合体。“项目投入运营后有力带动了周边的乡村旅游市场,培育了163个成熟的个体工商户经营主体,创造了良好的经济效益和社会效益。”马海明说。

漫步古街,仿佛在远古、现在、未来之间穿越、徘徊、流连,平安驿·河湟民俗文化体验地“老传统”新玩法、“全时旅游”趋势已经显现,让“流动”成为“流量”。据介绍,平安驿·河湟民俗文化体验地成为了“农业+旅游,就地城镇化、精准扶贫”典范项目、“文化创意产业发展平台”“互联网+农业电商平台”、自驾游游客休闲驿站、“河湟文化、青海民俗文化、特色美食展示地”。

平安驿·河湟的“慢生活”

古有唐蕃道,今有平安驿。马海明表示,平安驿·河湟民俗文化体验地是以河湟建筑、河湟美食、河湟艺术为核心,深度挖掘古驿“平安驿”的历史,老街道、老巷子、老建筑、老味道,饱含着浓浓的乡情、乡味与乡恋,让游客游得放心、游得舒心、游得开心。就如刘口水麻辣粉店女店主王婷站在店门口,指引着游客将目光落到店内一面墙上:“我知道你,会来风水宝地,所以我等!”游客看了会意的笑,她也俏皮的跟着笑起来。

心随意动,感由心发。平安驿·河湟民俗文化体验地是以祈福文化、驿站文化为灵魂;以大众创业、三产融合、特色农产品加工为特色;以文旅康养产业为支撑;以深度挖掘本土历史、民俗、建筑、饮食、工艺、艺术、传统演艺等民俗文化,打造集生态、文化、旅游、休闲、养生、度假为一体的旅游度假景区。在排队“逛吃逛吃”的长龙中,或是驻足、或是仰视,“美感”与“动感”在这里相融,体验着惬意悠闲的“慢生活”。

马海明告诉中国工业报记者,平安驿·河湟民俗文化体验地自投入运营以来,一是依靠文化,二是依靠运营。文化上,平安驿河湟民俗文化体验地打出“文化牌”,以文聚力,以文促旅;运营上,以生态旅游为目标,以绿色发展为要求,加入众多“流行元素”,不断叫响“平安驿”品牌。游客们亲身感受青海省独特的民俗文化魅力,也为平安驿·河湟民俗文化体验地带来丰厚的经济收益。

吆喝声,说唱声,古往今来人声鼎沸,形形色色的脚步在历史长歌中川流不息,但无论哪种文化在平安驿·河湟民俗文化体验地都能看到、听到,就像小河中的溪水汇入浪高河深的河湟地方文化之中,或被同化,或被吸收。中国工业报记者行走在平安驿·河湟民俗文化体验地,高铁列车从门前呼啸而过,清澈溪水从脚下偷偷流走,在这里遇见民俗、遇见文化、遇见创意、遇见生活、遇见美好。

请输入验证码