中国工业报记者 张永杰 张楠

近日,记者采访燕赵钢铁实验室专家指出,以前工业固废处理遵循减量化、无害化、资源化的“三化”原则,重点在于减少固废产出;而现在则转向高值化、全量化、资源化,核心是要将固废全部处理或利用掉,提升二次资源的循环效率和使用价值。

此图为电脑制作“钢渣山”示意图。(张永杰 制作)

钢渣是“环境包袱”还是“沉睡的资源库”?

据国家发改委环资〔2021〕381号《“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》显示,大宗固废累计堆存量约600亿吨,年新增堆存量近30亿吨,其中,赤泥、磷石膏、钢渣等固废利用率仍较低。设置到2025年,要实现煤矸石、粉煤灰、尾矿(共伴生矿)、冶炼渣等大宗固废的综合利用能力显著提升,新增大宗固废综合利用率达到60%等目标。

“十四五”规划收官在即,根据公开数据显示当前钢渣等固废利用率不及规划预期,各地“十五五”规划皆在准备之中,但启动“十五五”规划前置环节绕不开“十四五”规划的实施评估,有关固废利用情况和下一五年规划固废处置形势不容乐观。

面对即将到来的“十五五”规划,钢渣等固废利用市场又有何动向?

包袱不小!

日前,记者采访华北理工大学以升创新教育基地主任、钢铁碳中和学院执行院长陈伟及其钢渣资源化利用研究团队(以下称陈伟团队)得知,高炉和转炉生产中分别产生高炉渣和钢渣两类大宗工业固体废弃物。我国当前年钢铁产能对应的钢渣年产量约1.2亿吨,但其有效利用量不超30%;在钢渣综合利用方面全球钢铁行业目前均存在利用率普遍偏低、利用途径单一等问题,大量钢渣堆存不仅占用土地资源,同时给生态环境带来安全隐患。

处置有难度!

河北省中首特钢集团有限公司董事长郑廷文告诉记者,长流程和短流程冶炼都有钢渣产出,但是长流程钢渣处理起来很难,存在大量的废渣废物,再先进的钢厂在这个问题上也是非常头疼的,如果流向市场对环保有影响。

上海六六仓资源再生科技有限公司总经理曹春生从事钢铁行业工作多年,他表示,我国中部四省堆积大量钢渣长期闲置,大规模利用面临三重阻碍:技术短板、强制使用政策法规缺失(国外已立法强制使用)以及传统道路建材利益链封锁,叠加原料运输半径300公里内的成本限制。

华北理工大学材料科学与工程学院教授王宝祥研究固废高值化利用多年,他表示,现在能处理钢渣的技术不少,但能大规模处理的很少,钢渣用于路基和砖的市场接受度有限,大批量应用受限。导致钢渣存量高的原因一是没有足够大的使用量,市场空间不允许;二是成本高;三是影响环境。

华北理工大学冶金与能源学院教授赵凯指出,钢渣的使用存在诸多限制:一方面是钢渣的安定性差,根本原因是残存的游离氧化钙、游离氧化镁活性大,吸水后易体积膨胀失去结构稳定性;另一方面,采用不同冶炼工艺和造渣制度,导致吨钢钢渣产量和流动性差异巨大,钢渣的显热无法连续有效回收,同时也需要开展针对性的处理工艺,现有的渣池热焖或有压热焖工艺在显热回收和资源化利用方面均存在不足,无法实现两者的有效兼顾。亟需基于钢渣的元素组成和资源禀赋开展显热有效回收,以及组分的高值化、全量化、资源化利用。

市场主体的突围与应变

曹春生回忆,当年在钢厂看着尾渣堆积如山,我们买回北京技术生产钢渣水泥,却因有害物质六价铬化合物被叫停。后来公司通过校企合作进行技术攻坚研发出钢渣改良剂实现“毒渣”重生。钢渣改良剂将有毒六价铬转化为无毒三价铬化合物,游离钙、镁固化为稳定氧化物;我们还创新了工艺,把有害物沉淀周期从2年压缩至1周,用低成本技术破解自然陈化周期长难题。技术突破后公司随后转向高速公路材料研发,经交通部门检测,其抗压耐磨性能比肩玄武岩,据统计现河南高速公路养护年消耗需40万吨,新建项目需求更大。

上海六六仓资源再生科技有限公司总经理曹春生向记者介绍钢渣制品。(张永杰 摄)

曹春生介绍,我公司已将经过无害化和稳定化处理的钢渣应用范围拓展至十多领域:从高速公路(河南重载公路)、旅游道路(云南示范段)到海绵城市建材、市场空间逐步打开,还有多项高附加值的产品销量持续上升。钢渣处理后作为道路建材现每吨80元,我们投资的首个厂区因原料短缺和运输成本制约发展,金刚砂等高值产品供应不稳,需要向资源禀赋高地区扩产。

就扩产方面曹春生对于走出去很有信心,他们主导编制的《钢渣集料冷铺抗滑磨耗层施工技术规程》有望成为国内首个专项标准,在此标准指导下项目环评审批效率显著提升。但要想钢渣资源化更好利用仍然需要政策的支持,对比国外立法强制使用钢渣的制度,我国强制使用政策缺位导致这项可实现高度资源化利用的技术未能释放环境效益。如能打破传统建材利益链,通过法规推动绿色建材替代,或可使“城市矿山”真正服务于生态文明建设。

短流程钢铁固废实现“零废弃”

郑廷文告诉记者,我们短流程产线投产后采用了水平上料系统,并将超高功率电炉配ESP在这套工艺生产过程当中,真正实现了把钢渣变废为宝。处理完的钢渣可以做C60及以上高强度混凝土、耐高温混凝土、配重铁,同时还可以做钢结构桥梁喷砂抛丸原材料,低端的能做水泥砖等制品,真正实现变废为宝。

华北理工大学冶金与能源学院龙跃教授针对钛铁矿的提质利用,采用一系列矿相重构和富集技术,使氢冶金短流程电炉钛渣品位从20%上升至75%,取得新技术突破。为顺利转化成果,还研发出首台套钛富集设备,助力企业实现短流程高值化绿色冶金。

钢渣资源化利用破局:华北理工大学团队引领固废高值化革命

在工业固废处理趋向“高值化、全量化、资源化”新要求的背景下,钢铁工业固废的资源化利用成为破解资源瓶颈与环境压力的关键课题。陈伟团队深耕工业固废资源化领域多年,在技术突破、协同利用及产业化应用等方面取得了一系列突破性成果,为我国冶金流程工业固废的高效利用开辟了新路径。

华北理工大学以升创新教育基地主任、钢铁碳中和学院执行院长陈伟向记者介绍研究成果。(张永杰 摄)

“在学校原党委书记张玉柱教授的带领下,自2008年首先开展了钢渣改性气淬处理技术及示范项目,开发了能同时实现钢渣气淬粒化、显热回收和单质铁提取的钢渣氮气气淬新技术。钢渣淬冷粒化,用途一是作为保温材料的填充剂,二是像耐磨料,比如除锈剂,市场用量不小。”赵凯介绍。

华北理工大学冶金与能源学院教授赵凯向记者介绍钢渣利用情况。(张永杰 摄)

跨领域融合释放固废新价值

赤泥处理是国际难题。陈伟介绍,中国是全球最大的氧化铝生产国,赤泥是铝工业生产过程中产生的一种工业固废,我国每年新增赤泥量超过1亿吨,而赤泥利用率仅为6%左右。在当前双碳战略背景下亟需破解钢渣和赤泥两类大宗固废治理与产业协同发展的双重命题。为创新性构建“钢铁辅料-铝业废渣”的跨产业循环生态链,精准对接钢铝融合发展的战略部署,团队基于钢铝固废的组分特征开展高值资源化利用研发,创新提出钢铝融合固废协同发展新思路,基于固废特征进行典型固废资源化利用技术开发和应用,通过赤泥实现钢渣活性组分定向重构,攻克两类固废大量堆放难题,形成“以废治废、固废再生”的循环新模式。团队针对钢渣的三种不同形态分别提出三种不同前处理方式:一是针对转炉冶炼过程产生的流动性良好的热态熔渣,充分利用钢渣显热,采用一包到底的熔渣高温在线重构与全量资源化处理途径;二是针对流动性差的热态钢渣,采用冷态调质剂与热渣共破碎,利用热态渣的余热烧结节能降耗;三是针对钢渣磁选提铁后产生的大量尾渣采用冷固结或适度烧结方法制备适宜电炉冶炼的人工块矿。

经过努力,团队将钢渣中的硅酸盐矿物与赤泥中氧化铁进行深度还原与熔渣矿相重构,同步制备出了高附加值岩棉和低硅铁水。岩棉完全符合国家标准,低硅铁水可供炼钢生产使用。“目前从整体上做利润核算,生产成本在1260元,而两产品的售价达到了2200元。一条生产线投资一个亿,每年销售额就可以达到6000万以上,效益非常可观。”陈伟介绍道。

此外,团队针对低质含铝原料的大规模利用难题,开发了高温火法冶炼除杂工艺,同步制备出高附加值的刚玉莫来石和低硅铁水。经济评估其生产成本每吨1480元,按目前最低售价计算利润率仍有55%左右。

百亿空间待开拓,技术优势凸显

华北理工大学材料科学与工程学院教授王宝祥向记者介绍钢渣研究信息。(张永杰 摄)

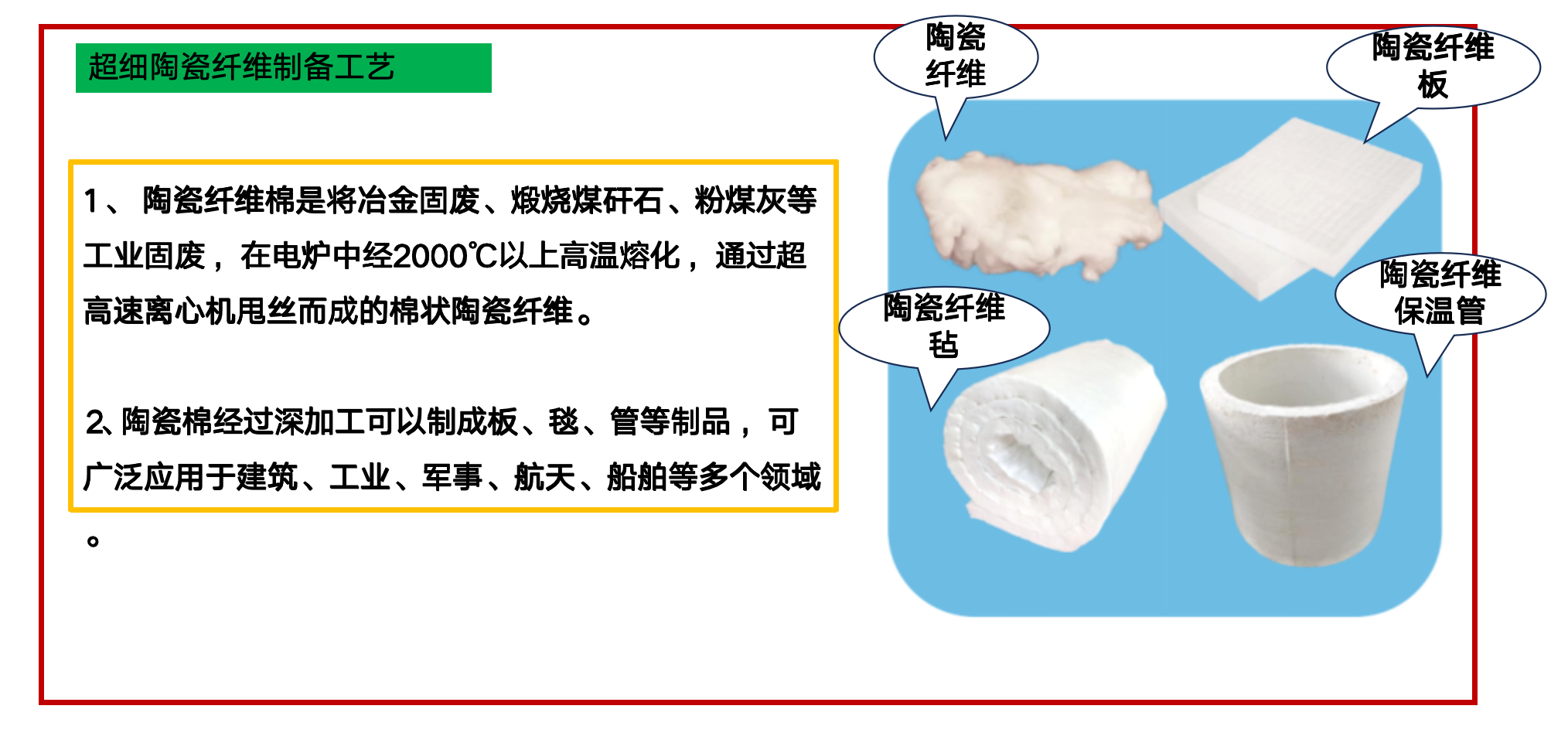

王宝祥表示,自2018年开始,团队与唐山顺浩环保科技有限公司合作,将粉煤灰、煤矸石及除尘灰等冶金流程难处理固废作为核心原料,生产出高附加值超细陶瓷纤维产品,解决了相关固废处理困难和传统保温材料保温防火性能低两个“卡脖子”问题,生产了系列高保温性,长寿命、环保型、防火保温性能优良的高等级超细陶瓷纤维复合板材、管道保温材料和隔音降噪材料。这一技术同时获得了河北省技术发明奖和冶金科技进步奖。陶瓷纤维产品丰富,市场容量至少百亿空间,前景很好。

华北理工大学研发超细陶瓷纤维保温材料与产品制备示意图(华北理工大学供图)

陈伟团队研究的矿渣资源化利用成果分为不同层级,初级的是矿棉,大概1500元每吨;第二个层级是岩棉,市场售价在2500-2700元每吨;高层级的是陶瓷纤维棉。

团队成员华北理工大学材料科学与工程学院副教授曾雄丰补充道,目前钢渣利用还有制备工业耐磨微晶板材以及为首钢新开发“保温隔热混凝土”。

团队成员华北理工大学材料科学与工程学院副教授李锋锋介绍:“现在研制出一种气凝胶和陶瓷纤维复合材料,我们称之为“气凝胶陶瓷纤维复合毡”。虽未量产已有汽车电池企业找我们谈合作,希望提高电池防火和保温性能,企业要求提高到3小时后的起火时间,试验品已经有了。”

在产业化方面,陈伟团队不仅有技术,还输出设备。近年来我们团队研制出十多项突破性技术。比如钢玉莫来石,广泛应用于耐火基材、金刚砂等市场,且空间很大,现合作企业新投9000万元建设生产线,预计年底投产,目标是一条产线年30万吨产能,按每吨利润43%计算就是1000元,一年可获利3亿元。

王宝祥表示,团队会配套整个生产工艺,并提供技术服务和支撑,帮助企业搭建生产线。但对于固废资源化新产品规模化生产,需要适合不同区域要求,一是有原料,二是电价低,三是交通便利。尽管钢渣资源化利用前景广阔,但仍面临挑战。王宝祥表示,能处理钢渣的技术不少,但能大规模处理的很少,钢渣用于路基和砖的市场接受度有限,大批量应用受限。我们研发的时候先考虑市场空间,看是否有足够大的市场来消纳产品,然后在做整个工艺时,着重攻关降成本。我们研发的几个产品每个市场空间都有几百个亿。

放对位置的钢渣值千亿

面对《“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》2025年新增大宗固废综合利用率达到60%的目标,钢渣资源化利用形势严峻,陈伟团队先后主研了“十二五”“十三五”两项国家科技支撑计划,全力攻克钢渣气脆、粒化及余热回收发电等关键技术,并成功实施余热废渣高值利用示范工程,这一技术获得了国家科技进步二等奖。陈伟团队在钢渣资源化利用及协同其他固废方面的探索和成果,无疑为实现这一目标提供了有力支撑。

陈伟团队从将高炉渣制备矿棉,升级到钢渣制备岩棉,进而应用冶金流程固废制备陶瓷纤维棉,制成不同层次的板(管)材,替代传统工业及建筑保温防火材料,为政策导向从减量化、无害化、资源化“三化”到高值化、全量化、资源化“新三化”的时代转变为钢铁固废的资源化利用提供了有益参考和技术保障。

随着技术的不断进步、政策的持续支持以及市场的逐步认可,钢渣等工业固废有望真正成为“放对位置的资源”,在推动循环经济发展、助力“双碳”目标实现的道路上发挥重要作用。经粗略计算,如现存钢渣全部资源化,按目前非前沿的成熟技术产品价值计算,转化后的价值不会低于千亿元。

标准先行盼法律促进

记者了解到,7月2日《交通运输部关于交通运输部科学研究院“固废资源化利用技术研发及产业化应用”交通强国建设试点任务的验收意见》试点任务成果清单显示多项与钢渣应用相关;今年新近实施的行业标准《公路工程用钢渣集料生产技术指南》对使用钢渣相关指标予以明确;地方标准云南省《钢渣沥青路面施工技术规范》(DB53/T1355-2025)对钢渣掺量也已明确。

上海六六仓集团董事长、中国工业报社工业小镇研究中心理事长田会宾表示,标准的出台有利于市场推广,目前有关钢渣应用正处于有科学应用标准缺少强制使用法律法规的现状。但生态环境部自6月起正在开展为期两年半的全国非法倾倒处置固体废物专项整治行动,将进一步加大涉固废产出企业的堆存、处置压力,有利于推动固废转绿。

上海六六仓集团董事长、中国工业报社工业小镇研究中心理事长田会宾(六六仓集团供图)

做好大宗固废利用顶层设计打造“无废城市”示范

田会宾表示,从长年对钢铁产业全链条发展观察,长期以来钢铁固废可谓社会之沉疴顽疾,随着新思路的产生、新技术的突破、新工艺的设计,钢铁固废尤其钢渣已经具备了资源属性,不再是难以处置的废弃物。但也不能因为技术的突破、高值产品的产生而对于高存量的钢渣待价而沽,一定要重视高存量钢渣对环境的影响。绿色发展是我国产业经济发展主基调,也是“双碳”目标核心要素,钢渣再利用技术能得以突破就是因为他的问题足够严重,必须要去解决,所以我认为处置和资源化是并重的。同时净化家园环境是全社会的责任,政策和市场主体应同向齐步才能发挥最佳的固废利用效率。

当前,由工业小镇研究中心与六六仓集团联合研发的“点金小镇”产业模型已全面成型,具备开展生态式投资(涵盖钢渣全链条投资与配套服务)的成熟条件,计划在全国先投资五个试点。目前,已有地方政府正就此项目展开深度洽谈,工业小镇研究中心与六六仓集团将依据谈判进展及各地资源禀赋对投资规模进行精准适配与动态调整。

此图为电脑制作“固废资源化生产”示意图。(张永杰制作)

“点金小镇”项目一旦落地,将迅速聚合大宗商品现货交易、产业孵化、数智化与绿色园区建设、固废资源化利用、特种材料研发、供应链金融等多元核心元素,通过不同企业主体与合作伙伴的协同联动,构建起特色鲜明的产业生态圈。这一生态圈不仅能为区域经济注入全新活力,更将成为政企协同发力打造“无废城市”的典范,助力地方打造极具竞争力的经济增长新引擎,为区域产业升级与高质量发展提供强劲动能。

请输入验证码