扎西翁地,男,藏族,四川炉霍人,1996年2月生,中共党员,2021年5月加入中国共产党,毕业于西南民族大学,法学硕士学位。现由色达县委宣传部选派至亚龙乡上邱果一村任驻村第一书记。这位1996年出生的年轻人,本可以留在城市里继续读研,享受校园的舒适生活,却选择了一条与众不同的“高原长征”路,用双脚丈量牧区的每一寸土地;“用真心温暖了315户牧民的心”。

“录取书”到“请愿书”,牧区踏出“万里程”

2018年,扎西翁地站在人生的十字路口:一边是令人羡慕的硕士研究生录取通知书,一边是色达文化旅游局的事业编制。这个藏族小伙子做出了让许多人意外的选择——回到家乡,扎根基层。“我就想为老百姓多做点实事。”这句朴实的话语,成为他后来四年驻村生涯的真实写照。

2021年7月,经过多次申请,扎西翁地终于如愿以偿成为驻村工作队的一员。与此同时,学校的催促电话一个接一个:“再不来上课,学籍就保不住了!”一边是牧民期盼的眼神,一边是学业岌岌可危的悬崖,扎西翁地毫不犹豫的做出了抉择——他就请同学帮忙在学校里请假,恳求导师批准他的假条,自己则利用零星的节假日、暑寒假等时间到学校完成学业,而把更多的时间拿去开展走村入户,给牧民们解决更多事。

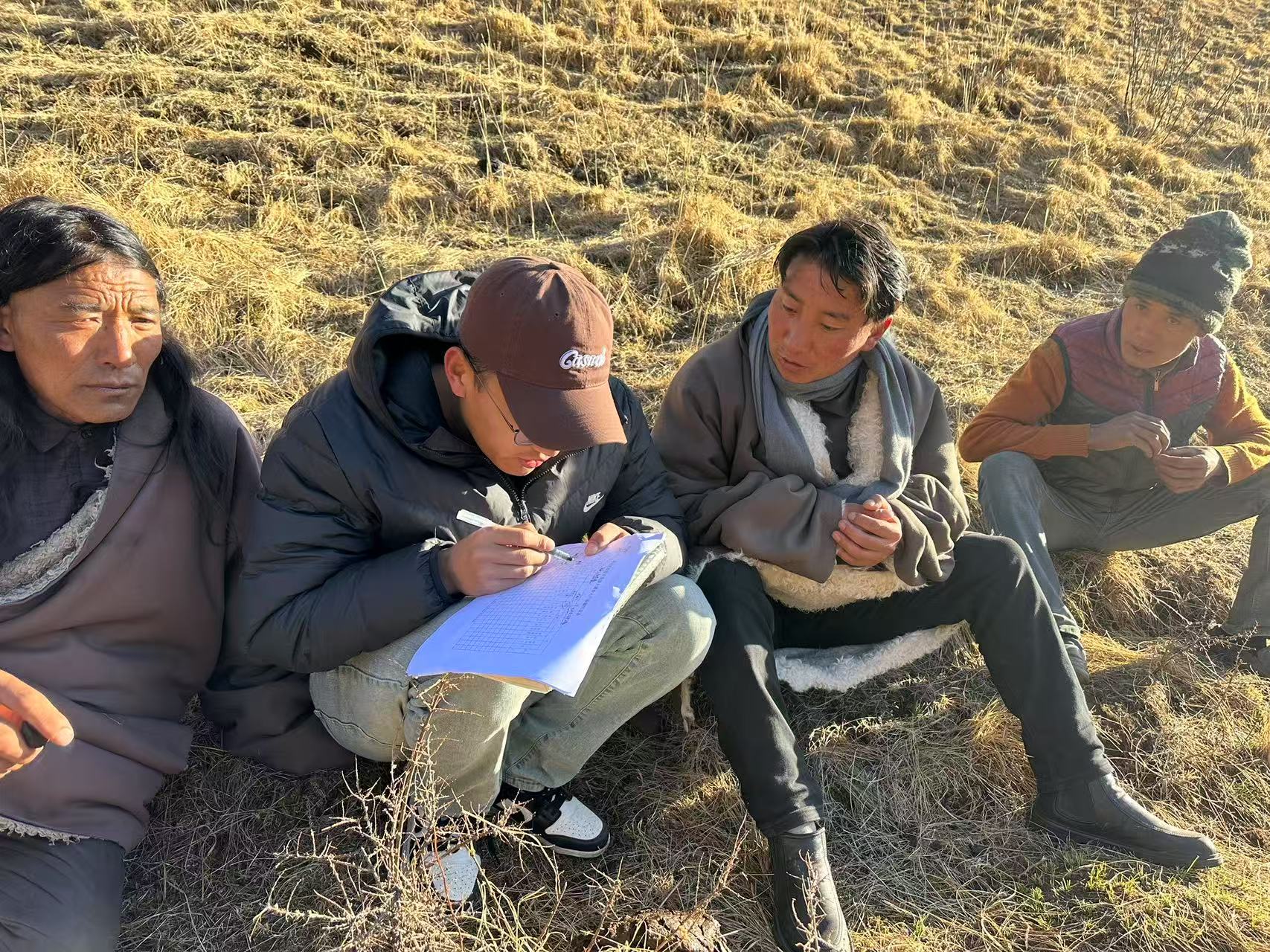

从大则乡卓更塘村到泥朵镇棒须村,再到亚龙乡上邱果一村,从驻村工作队员到驻村第一书记,他辗转三个偏远乡镇,四年多时光,他走遍了315户牧民的家门,每一扇吱呀作响的木门后,都曾留下他诚恳的询问和温暖的注视。他深知唯有双脚沾满泥土,才能听见大地深处的声音。凭借藏汉双语的优势,他在炉火旁、帐篷里,耐心地倾听每一句倾诉,细心地记录了每一个期盼。四载寒暑,他带领村“两委”成员入户看望了困难群众71户,帮助解决了230余件急难愁盼的实事。村民们亲切地称呼他为“延期书记”,他坦然接受了这个称呼。当被问及是否后悔时,他笑着说:“学位可以晚拿,但老百姓的事不能等。看到他们脸上的笑容,我觉得一切都值得。”

在泥朵镇棒须村,牧民们总说扎西有“三件宝”:磨破皮的笔记本、沾满泥的运动鞋和24小时开机的手机。有次凌晨四点,高原牧区还笼罩在寒意中,扎西翁地已经打着手电筒在牛圈里忙碌。他认认真真地数着每一头牦牛,确保每一头牦牛都能顺利参保。“早点数完,老乡们就能早点可以去放牛了。”这样的凌晨,他已记不清经历了多少次。2023年,当棒须村全村3005头牦牛终于全部完成参保,累计获得理赔金额139500元的消息传来,扎西翁地长长舒了一口气。这沉甸甸的数字背后,是无数个他在刺骨凌晨数过的牦牛脊背,是他冻僵的手指在保单上写下的每一个名字。他说“当看到牧民的牲畜得到有效保障,因灾害返贫致贫的少了,这就是我驻村的‘军功章’,比什么都亮堂。”

在那些紧张忙碌的日子里,他一次次按掉了导师催促论文盲评的电话,又一次次在深夜凝望着屏幕上错过的答辩通知,屏幕的光映着他疲惫的脸庞,映着窗外高原无垠的黑暗。为此,导致他比同届同学晚了两年才拿到硕士学位。

他白天入户走访,夜晚在海拔4000多米的乡镇整理调研资料,就连毕业论文的很多案例都来自牧区的真实故事。导师得知后感慨:“你的课堂在草原,你的论文写在了群众心里。”当导师得知他论文的案例来自这片土地,在电话那头沉默了良久,最终动情地说:“扎西,你的课堂在草原,你的论文写在牧民的心坎上了啊!”

“党旗红”映“帐篷课”,草场育出“领头雁”

2024年9月,因组织工作上的需要,扎西翁地同志从泥朵镇棒须村驻村干部轮换至亚龙乡上邱果一村任驻村第一书记。初来乍到,迎接他的不是哈达与酥油茶的温暖,而是空旷寂寥的寒意和一望无际的艰难。2023年上邱果一村为“基层党组织软弱涣散”的村,“村两委”班子老龄化严重等困难,冰冷的现实像巨石压在扎西的心头。他知道“火车跑得快,全靠车头带”的道理,一个坚强有力的党支部,就是老百姓在风雪中唯一的灯塔。于是他创新采取“帐篷党课”+牧户模式,驮着党旗、文件,在游牧帐篷里支起“帐篷课堂”,把党的二十大精神、二十届二中、三中全会精神翻译成牧民听得懂的“家常话”,让“帐篷党课”成为牧民家门口的“理论充电站”。

为有效改善村“两委”班子老龄化难题,扎西把目光投向村里的年轻人里,他一次次登门,苦口婆心,鼓励返乡大学生和年轻牧民。然而,起初的回应多是犹豫和观望——“村里的事,老一辈都安排不动,能听我们这些年轻人的?”“老规矩都这样了……”扎西不气馁,手把手地带,交任务、压担子。他顶住压力,坚决将2名有知识、有朝气的大学生纳入后备干部重点培养,并精心发展了3名踏实肯干的“90后”牧民入党,让基层党组织焕发新生机。

在他的推动努力下,上邱果一村党组织从“软弱涣散”蜕变为“坚强堡垒”。2025年“七一”这天,上邱果一村前所未有地热闹起来。庆祝建党104周年的系列活动上,291名牧民的笑声驱散了高原的寒意。人群中,扎西翁地化身“党史讲解员”,用一个个鲜活的故事,将“铸牢中华民族共同体意识”的宏大主题,如醇香的酥油茶般,自然而然地融入每一位牧民的心田。扎西翁地也因此被县上评为“优秀共产党员”。

“小魔盒”藏“大文章”,账本写满“增收数”

亚龙乡上邱果一村虽然已经脱贫,但产业基础依然薄弱。扎西翁地经过深入调研,发现当地特色农产品品质优良,但销路不畅。他大胆盘活村集体资金20万元,当扎西翁地提出要全数投入与“九龙小魔盒”公司合作时,质疑声如高原寒风般刺骨。村“两委”成员手直发抖的说道:“书记,这钱要是打了水漂,我们拿什么脸去见老百姓?”扎西翁地迎着一屋子焦灼的目光,声音沉如磐石:“乡亲们,困守雪山只有死路一条,闯出去,才有一线活路!”

当分红的日子终于来临,阳光穿透云层照亮村委会小院。牧民们挤在院中,指尖捻着嘎嘎作响的新钞,皲裂的脸颊在高原日光下笑成了一朵朵怒放的格桑花。所扎捏着厚厚一沓钱,声音哽咽:“书记,您看这账本上的数,字字都是滚烫的啊!”账本上沉默的数字,原来是书记用冻裂的双手在冰原上刻下的誓言,终于化作春风,吹开牧民紧锁的眉头,吹暖了高原深埋的富足之梦。2024年,上邱果一村全村总收入达126万元,人均纯收入17600元,较上年增长近3000元;村集体经济收益14万余元,累计分红8万多元。捧着分红的现金,牧民们笑得合不拢嘴:“扎西书记带着我们找到了致富路!”

“小扎西”变“老扎西”,哈达系紧“鱼水情”

四年间,他的大众polo车里程表多出15万公里,后座永远放着“应急三件套”:军大衣、干粮袋和记事本,上面密密麻麻记着每家需求。在扎西翁地心中,群众的事再小也是大事。村民生病,他连夜送医;孩子上学,他帮忙联系学校;老人独居,他定期探望。2025年初,他又争取到10万元民生项目资金,用于改善村里的基础设施。如今的上邱果一村,道路平整了,路灯亮了,村民的腰包鼓了,脸上的笑容多了。

而扎西翁地依然保持着刚来时的朴实作风,每天奔走在牧场上、牧户家。有人问他:“你这么年轻,为什么选择留在这里?”他笑着说:“我是一名共产党员,群众需要的地方,就是我的战场。”

如今,扎西的笔记本扉页仍写着入党那天的誓言:“共产党员的脚,就该踩在群众最需要的土地上。”当毕业的同窗穿梭于城市高楼时,这位“延期书记”依然在海拔4000米的地方发扬“抗缺氧”的色达精神,依然在雪山间策马奔忙,而身后是牧民们飘扬的哈达和那句最朴实的评价:“共产党派来的牛场娃儿,雅哈热(好)!”(尼公)

请输入验证码