“六百年前郑和船队扬帆远航,传递的是和平与合作;今天我们的商船驶向全球,承载的应是绿色与可持续。”

2025年7月11日,郑和下西洋620周年。郑和国际贸易有限公司董事长李明泽如此回忆:“去年的今天,我们在南京国际展览中心举办了一场跨越时空的文明对话——首届郑和文化艺术节暨2024南京海上丝绸之路博览会。”

这位将“郑和”二字嵌入企业基因的贸易领军者,正将航海家开拓包容的精神内核注入当代碳中和议题的探索中。

六百年前的“绿色航行”启示

翻开历史画卷:15世纪的郑和船队七下西洋,始终保持着对自然和环境的敬畏之心,严格遵守禁止捕捞珍稀鱼类的规定,避免破环珊瑚礁等生态系统。李明泽的解读赋予其新意:

“郑和船队通过水密隔舱技术减少船舶损耗,利用季风动力降低航行能耗,甚至以瓷器、茶叶替代高污染商品贸易——本质上,这些是古代中国的低碳实践。”

他指向办公室内一艘郑和宝船模型:“现代国际贸易碳排放的40%来自海运,中国正在研发氨燃料动力货轮,就像祖先利用季风一样,用新技术重塑航运生态。”

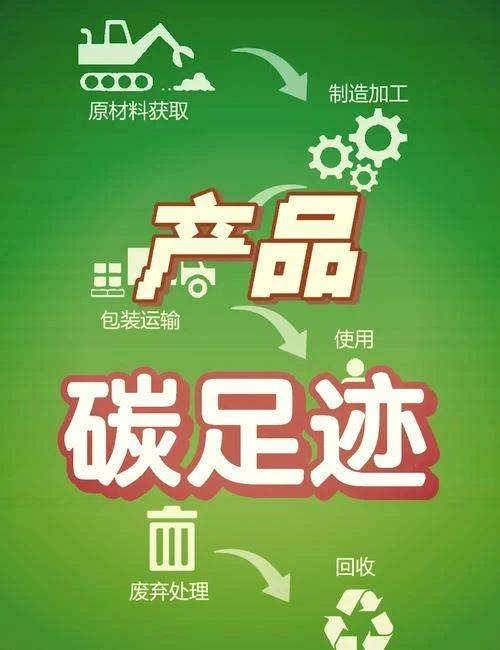

碳足迹:国际贸易锚链上的新刻度

当话题转向碳中和时,李明泽神色凝重。他列举了一组数据:

欧盟碳边境调节机制(CBAM)将于2026年正式实施,中国出口企业成本或增加20%。

中国南部的国际贸易公司的绿色贸易占比已从2020年32%升至2024年68%,但仍面临转型阵痛。

“去年某陶瓷订单因碳足迹超标被退回,损失超千万。”他坦言,“但危机倒逼创新——南京的一家企业联合泉州厂商用光伏烧制技术重塑生产线,使产品碳排下降45%,反而获得欧洲溢价订单。”

传统贸易攻坚克难

对于传统贸易的转型痛点,李明泽并不回避矛盾:

成本关:绿色船舶单艘造价增加40%,但“通过碳市场交易,5年可收回溢价”;

技术关:与中船集团合作开发氨燃料发动机,突破海外专利封锁;

认知关:在供应商考核中加入“碳效指标”,淘汰高碳排合作伙伴。

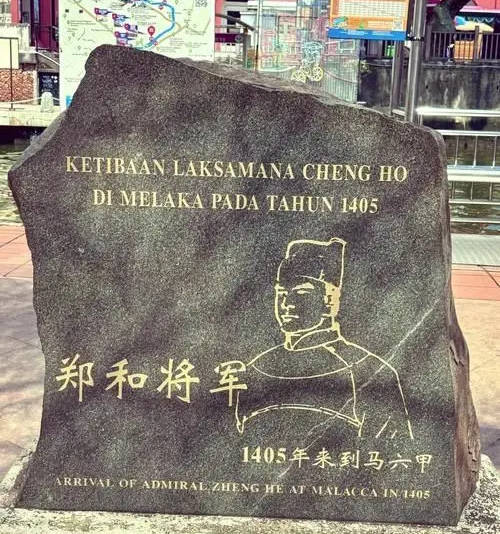

“就像郑和下西洋需要克服风暴,碳中和是一场没有退路的航行。”他展示马六甲郑和碑照片——这座由中国建造的3D打印纪念碑,如今成为中阿友谊象征:“它提醒我们:创新与技术,永远是穿越风浪的罗盘。”

三条“绿色海丝”新航路

在全球贸易绿色转型中,主动破局方能赢得未来。李明泽坦言,传统贸易模式在减碳路径上已显乏力,必须开辟符合“海丝”精神的新航道。“碳中和不是选择题,而是生存题、发展题。对于像我们这样深度参与全球供应链的企业,关键在于如何将挑战转化为构建核心竞争力的契机。”李明泽目光坚定,随即阐述了郑和国际贸易公司规划的三条“绿色海丝”新航路:

1.建立碳足迹“航海图”:李明泽展示手机上的“郑和链”系统:“从云南茶园采摘到阿曼港口卸货,每一箱茶叶都有全生命周期碳轨迹。我们联合生态环境部开发了普洱茶碳指纹数据库,这是应对国际碳壁垒的‘护身符’。”

2.重塑海上丝绸之路“补给站”:在郑和船队曾经停靠的马来西亚马六甲,李明泽团队正建设零碳中转仓:“屋顶光伏年发电200万度,无人电动装卸车节省柴油400吨。这不仅是成本优化,更是向贸易伙伴证明:绿色发展不牺牲效率。”

3.打造绿色贸易“新瓷器”:他特别回忆在海丝博览会亮相的九大主题展区:“在‘郑和与陶瓷国礼’展区,你会看到用碳捕获技术烧制的青花瓷;在‘数字化经济展区’,我们将推出跨境碳信用交易平台——这才是新时代的‘中国名片’。”

李明泽望向窗外长江,说:“六百年前,郑和船队从这里驶向大洋;今天,‘双碳’目标如同新的星辰大海。”他描绘的愿景充满历史纵深感:

“当货轮载着云南光伏板穿越马六甲海峡,当阿拉伯采购商在碳交易平台购买云南、山东、内蒙古草原碳汇时,郑和精神才真正完成从历史到未来的交接。”

此时,一场跨越六百年的绿色远航,正拉开序幕。

后记:风起长江口

离开李明泽办公室时,暮色正漫过南京长江大桥。窗边那艘郑和宝船模型的剪影,与江面货轮的灯火渐渐重叠成流动的光带。六百年前,三宝太监从这里解缆启航的缆桩犹在;六百年后,一场没有硝烟的“碳索”远征正在同一条水道上集结。

采访中两处细节耐人寻味:

当他展示马六甲3D打印郑和碑照片时,特意放大基座上的海浪纹——那是用回收船运废钢重塑的图腾;谈及被欧洲退回的陶瓷订单,他从书柜取出新烧制的青花瓷杯,杯底二维码扫出27.8kgCO₂e的碳足迹,比传统工艺降低三分之二。

这或许揭示了碳中和革命的本质:在量化时代重释文明基因。郑和船队用季风替代人力,与今天用氨燃料取代重油,都是对自然之力的虔诚运用;古代航海图上的星斗方位,正演变为现代碳足迹地图上的数据坐标。

印象最深的是李明泽眺望长江时的沉默。货轮鸣笛声中,他轻声念出《郑和碑记》的句子:“鲸波接天,昼夜星驰”。此刻的江面货轮载着宁夏光伏板、江西稀土电机,它们将在马六甲零碳仓换船,最终成为沙特绿氢项目的组件——一条比古代更复杂的供应链,却延续着同样的精神契约:以技术敬畏自然,以贸易联结文明。

去年海丝博览会上,那艘宝船模型被置于九大展区中央。但真正的展品早已驶向大洋:中船集团首艘氨燃料货轮“郑和2070号”日前在舟山下水,其发动机热效率突破50%,每海里的碳轨迹在“郑和链”上实时可溯。

夜幕中,尚未通电的“碳”字偏旁,恰似等待启航的船队桅杆。当7月11日清晨通电亮起,这些桅杆将化作劈开新航路的剑——就像1425年那个盛夏,龙江船厂百舸待发的盛景。

历史从未远去,它只是等待被重新讲述。当碳中和成为文明延续的新航海令,郑和船队穿越印度洋的帆影,终将在减碳技术的浪花里获得永生。(陶海青)

请输入验证码