中国工业报记者 曹雅丽

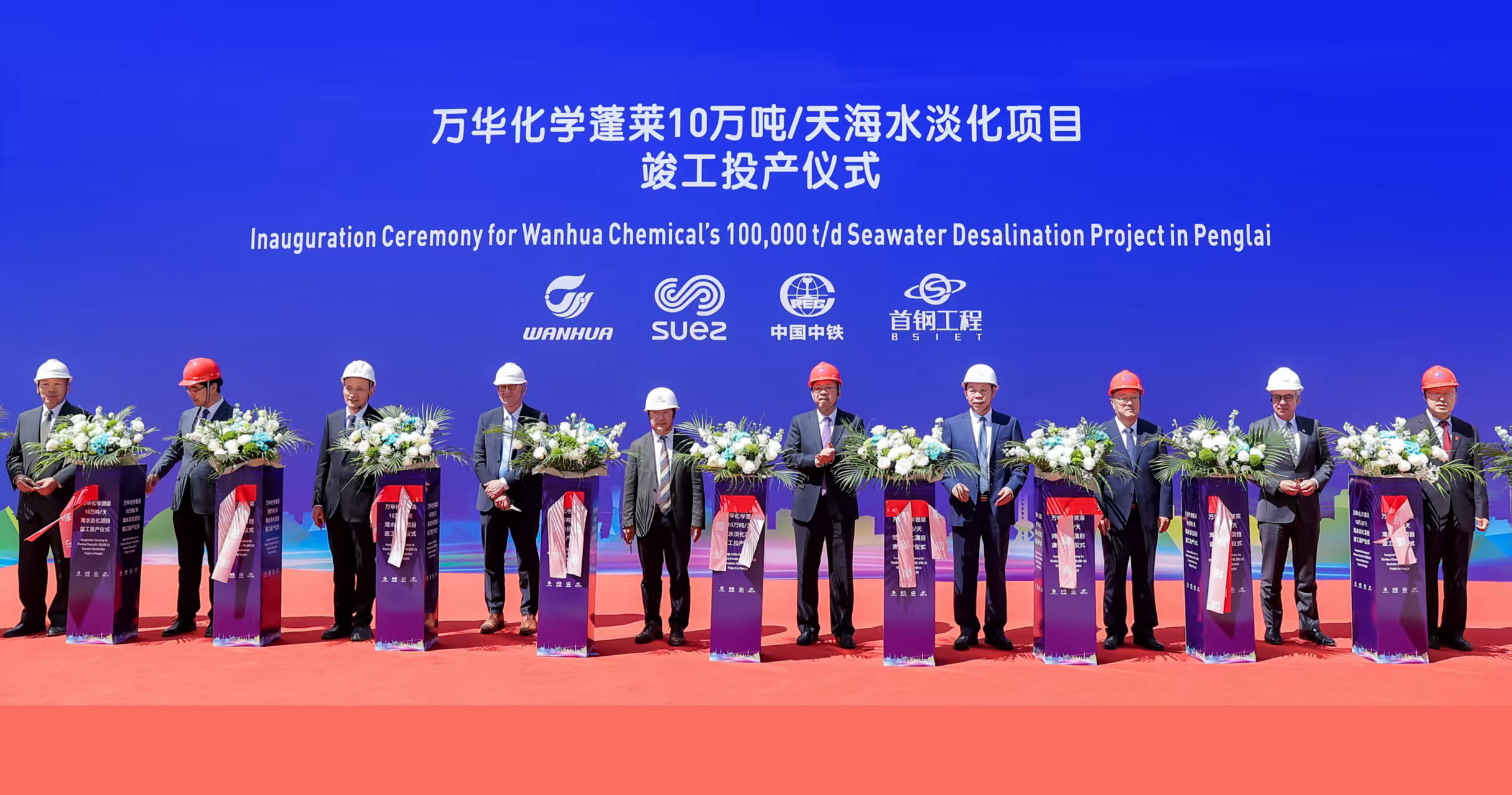

4月28日,我国规划规模最大的工业海水淡化项目——万华化学蓬莱海水淡化项目在烟台市蓬莱区投产。万华化学蓬莱海水淡化项目是山东省乃至全国海水淡化战略的重要实践,是中法企业在水资源可持续利用领域的重要合作成果。

据悉,万华化学蓬莱海水淡化项目由法国苏伊士集团、中铁上海工程局和北京首钢三方共同承建,是中法两国在生态环保和气候变化领域合作的重要成果。项目总投资18亿元,分三期建设,每期工程日产10万吨淡水。

向海要水 打造海水淡化新标杆

当前,全球变暖加剧,水资源短缺日益严峻,对长期可持续水资源解决方案的需求日益迫切。根据世界资源研究所的数据,到2050年,全球超过30%的人口(分布在51个国家和地区)将面临严重或极其严重的水资源压力。

近年来,我国不少沿海城市面临淡水资源匮乏问题,尤其是北方地区,水资源供需矛盾突出。以山东为例,是海洋大省,也是缺水大省,人均水资源占有率不足全国平均水平的1/6。

值得关注的是,中国早已开始推进海水淡化规模化利用,将其纳入沿海地区水资源安全保障体系。

2021年,国家发展改革委、自然资源部印发《海水淡化利用发展行动计划(2021—2025年)》,推进海水淡化规模化利用,保障沿海地区水资源安全。

与此同时,为解“发展之渴”,近年来,山东发布关于加强海水利用工作的意见、海洋强省建设行动方案等支持政策,将海水淡化列入重点发展战略性新兴产业、重点发展技术领域,向大海“要水喝”。

“身”临大海,能否向海借水,提供增量水源?当前,山东省正发挥海洋区位优势,将海水淡化列为产业发展重点,蓬莱海水淡化项目则是其中的标杆项目。

万华化学集团董事长廖增太认为,万华海水淡化项目的建成,不仅是万华化学在工业绿色低碳发展道路上迈出的坚实一步,更是我国海水淡化技术创新与应用的重要里程碑。

“通过苏伊士和万华的紧密协作,项目以最优工艺、最短流程和最高效率实现国际领先水平,并创造了全球海水淡化行业的能效标杆。”廖增太介绍,一期海水淡化项目实现了工艺最优、流程最短、效率最高,运行负荷率达98%以上,达到国际领先水平。

此外,廖增太介绍,项目实现了全球首套海水淡化黑屏操作,智能自主运行效果显著,报警率人/小时不到1次,操作率人/小时不到3次,大幅降低劳动强度,有效提升安全水平,进一步优化运行成本。

谈及项目建设历程时,中铁上海工程局集团董事长王建营表示:“作为国内目前规划规模最大的工业膜法海水淡化项目,围绕将其打造成为‘灯塔’标杆的初心使命,中铁上海工程局从讲政治、讲诚信的战略高度出发,配齐配强各类资源,科学优化施工组织,穿透式管理安全质量,在联合体合作伙伴的通力协作下,历经14个月的艰苦奋战,如期完成整个设施的高质量交付,充分展示了‘勇于跨越、追求卓越’的开路先锋文化。”

“首钢工程为全球200多个客户完成了近800项优质工程,秉承“技术立身”的信念,以BIM技术贯通海淡厂全生命周期。万华化学、苏伊士、中铁上海局与首钢工程在不同领域的领军企业,各方跨越国界、突破行业壁垒,在绿色发展理念下构建起紧密合作的生态系统。接下来,我们将为全球水资源可持续发展注入新动能!”首钢工程公司董事长吴礼云表示。

苏伊士集团联席首席执行官兼水务首席运营官PierrePauliac表示:“苏伊士在全球设计、建造和运营260余座海水淡化厂,拥有近60年的丰富经验,为市政和工业客户提供因地制宜的高性能海水淡化解决方案。蓬莱海水淡化厂按照高工业标准建造,是苏伊士与万华化学集团在自2017年开始的成功合作基础上打造的标杆项目。

“一期工程的顺利投产,不仅为中国沿海地区的海水淡化树立了标杆,更有力证明了结合创新、雄心和伙伴合作所带来的无限可能,以解决沿海地区淡水资源短缺的迫切需求。”PierrePauliac说。

项目不仅有助缓解当地淡水短缺压力,节约稀缺淡水资源,更通过提升区域水资源韧性为沿海地区水资源安全保障提供了可复制的范本,有力支持工业企业适应气候变化。

创新“膜”法 以科技之力破解水资源困局

记者了解到,作为全球领先的膜法海水淡化工程商,苏伊士将全球专业经验和创新技术应用到万华项目中。通过低碳、节能、环保的工艺设计,比传统的膜法海水淡化技术降低了15%以上运行成本。

据介绍,蓬莱海水淡化项目所淡化的海水原水是来自附近电厂的循环冷却退水,全年水温在8℃到38℃之间,也就是温排水。由于充分利用了温排水的余热,节省了加热成本,有效改善了冬季利用常规海水进行淡化能耗大的问题。

苏伊士中国环境科技总裁张军在接受媒体采访时表示,作为膜法海水淡化工程的全球领导者,苏伊士结合其国际专业经验和创新优势,采用先进的反渗透膜法技术将海水转化为淡水,提供给万华化学蓬莱工业园作为主要的生产用水来源。

苏伊士中国环境科技总裁张军

“苏伊士与万华的合作有三个特点,第一个是规范,第二个是高质量,第三个是客户至上。从项目启动的第一天起,我们始终将安全、质量和性能放在首位,携手联合体合作伙伴一起,仅用了14个月便完成了整个设施的建设。这一非凡成就得益于参建各方紧密的协调、严谨的项目执行以及我们对卓越的共同追求。”张军表示。

“蓬莱海水淡化项目,无论是从原来原水的情况到周边整合的情况,再到工艺的选择,都是苏伊士因地制宜发展新质生产力的体现。”张军进一步解释。

海水怎么变淡水?“当前国内有两类成熟技术,一种是‘热法’,利用蒸馏加热海水,将蒸汽冷凝成淡水。”张军告诉记者,但这种方法需要大量热量,对环境不友好。

“另一种则是我们采用的‘膜法’,是目前主流的淡化方法。”张军解释,“这是一种纯物理过滤法,可以把海水淡化工厂理解成一个大型净水机,一层层过滤膜去除海水中的杂质,得到淡水。”

张军介绍,通过实施单膜法工艺、一级反渗透两端产水、残余能量回收、智能控制等措施,单吨产水运行电耗达到2.62度/吨,比原设计降低了25%,同时药剂单耗也降低了75%,创造了全球海水淡化行业的能效标杆。

“项目采用低碳、节能、环保的工艺,较传统的‘双膜法’可降低15%以上运行成本。项目一期全面建成后,产能可达到10万立方米/天,每年能节约3600多万立方米淡水。”张军进一步补充说。项目通过应用高度智能化的运行系统,实现全厂黑屏操作,成功打造了中国首家全自动化无人值守运营的海水淡化厂。

“黑屏操作就意味着人为正常干预项目操作的时间会比较短,可能性会比较小。黑屏操作其中还涵盖了另外一个含义,就是当水厂按照出水的需求进行调整的时候,也是完全由自动化程序来完成水量的调节,水量的调节又和电力错峰相结合,能够达到在运行上起到很好的节能作用,满足企业生产需求。”张军说道。

据了解,三期项目建成后每年可提供1.08亿吨的淡水资源,有效缓解当地淡水资源的紧张,增强了区域水资源安全保障能力。

“这个项目的建成也为我们不断地拓展海水作为第二水源,作为应急水源,以及作为工业发展的水源,都提供了一些可能性。在接下来的发展中,苏伊士会在中国加大力度,加大对这类项目的推广力度。”张军表示。

按照规划,到2025年,全国海水淡化总规模将达到每天290万吨以上。“随着政策与标准体系的日益完善,国内技术的不断提升,未来海水淡化产业大有可为,蓬莱海水淡化项目未来或可复制到其他沿海城市,将进一步提高沿海地区水资源的保障能力。”张军充满期待地说。

“未来,苏伊士愿与全球伙伴携手,持续突破水处理膜材料核心技术,打造绿色低碳智能标杆,引领行业变革,为全球海水淡化产业贡献力量。”张军如是说。

请输入验证码