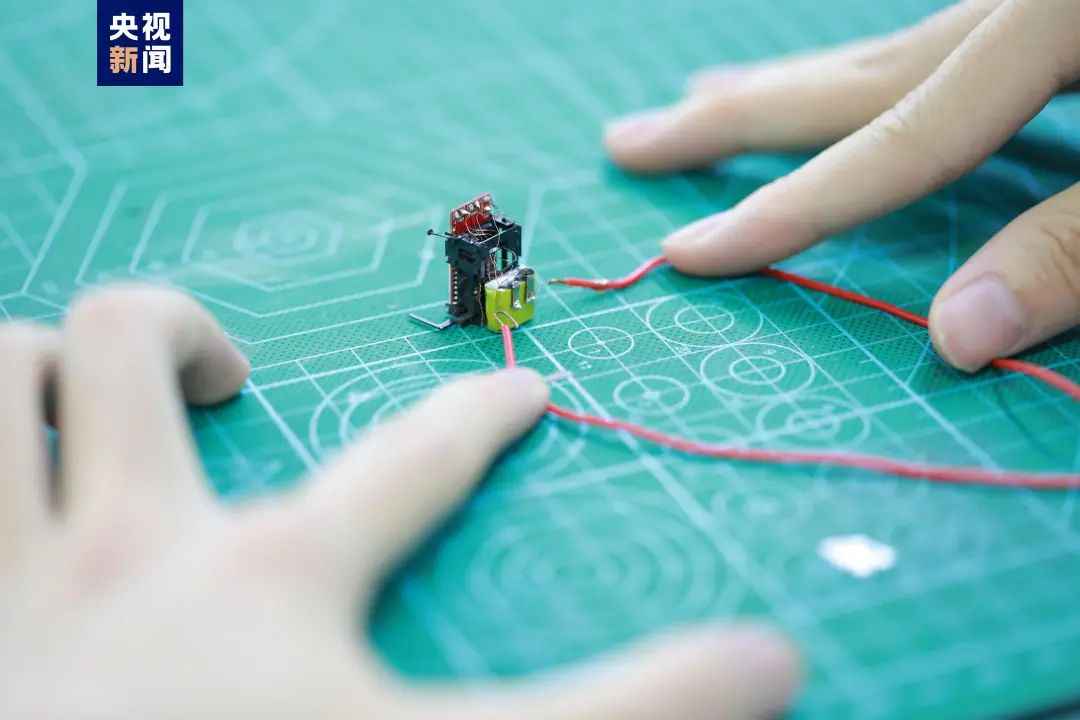

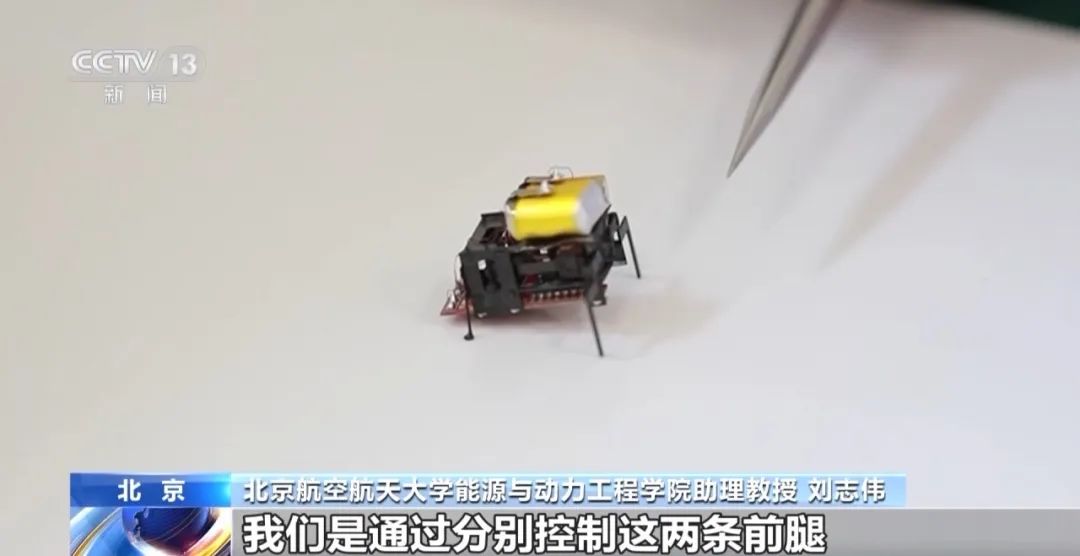

身体最长尺寸仅有2厘米

置身一堆石块儿之间

行动矫健、穿梭自如

这是北京航空航天大学科研团队历时15年

自主研发的微尺寸仿生机器人

《新闻联播》带你去看看这款

“昆虫”机器人

仿生外形实现“昆虫”机器人

直行和转弯

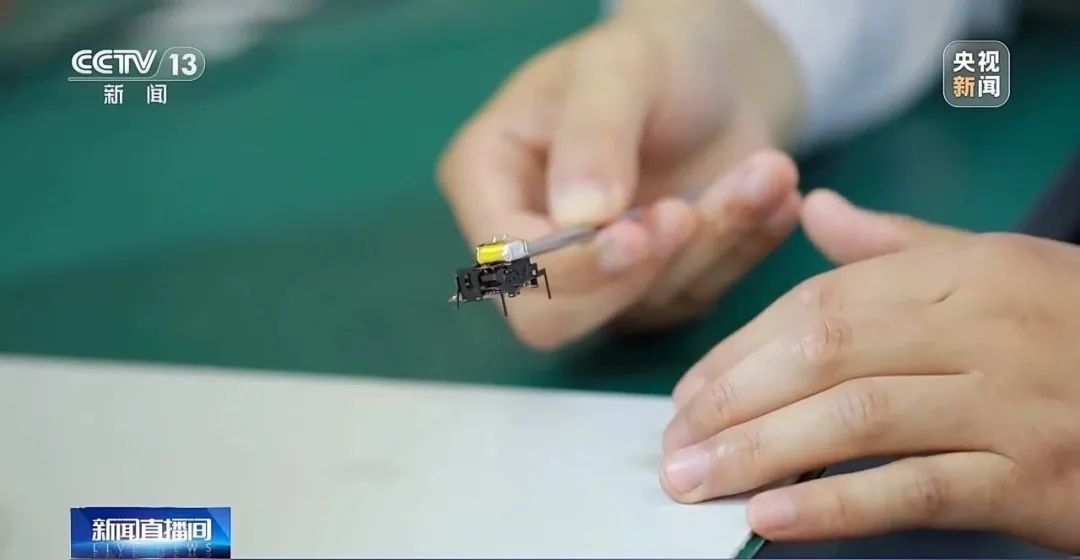

目前测试阶段的“昆虫”机器人还没有专用的“充电桩”需要依靠手工充电两根和头发丝粗细相当的金属丝就是“昆虫”机器人的充电接口每次充电2分钟可以爬行10分钟

在不负载电池的情况下“昆虫”机器人的重量和类似体积的昆虫几乎一致从外形到动作“昆虫”机器人都酷似昆虫

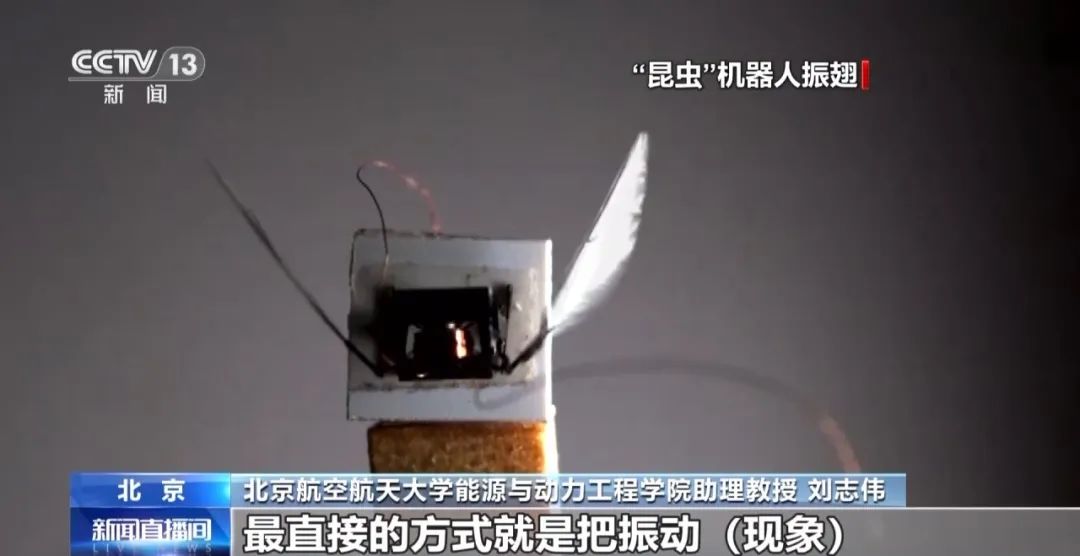

它的设计灵感从何而来如此微小的机器人又是靠什么进行驱动呢?“昆虫”机器人的创意灵感源自日常生活中常见的蟑螂而磁铁在通电的情况下会产生振动现象这样的物理现象为“昆虫”机器人提供了驱动源

“机器虫”目前空载的重量大概是200毫克相当于40多根头发丝的重量最快速度可以达到45厘米每秒已经和蟑螂的速度相当达到了仿生的目标

“昆虫”机器人的前腿以平均每秒200次的频率击打地面从而产生前进的动力而在如此微小的尺寸和重量下“昆虫”机器人没有专门的转弯零部件科研人员的巧思成功破解了转弯难题

科研人员介绍说

在转弯的过程中

通过分别控制两条前腿

当一条腿通电另外一条腿不通电的时候

机器人就可以实现转弯的运动

“昆虫”机器人有望“上天下地”

值得注意的是利用电磁场环境中出现的电磁振动现象不仅可以打造爬行的“昆虫”机器人还可以设计出会飞行的“昆虫”机器人

在北京航空航天大学能源与动力工程学院智能推进实验室有一面“昆虫”机器人的“标本墙”主打一个想象力有的机器人像蜜蜂有的像爬行的昆虫

科研人员介绍说把振动现象加在翅膀上以后就可以模仿昆虫振翅的运动变成一个微型的飞行器为了突破在微小尺寸下利用固体电池驱动的技术瓶颈北航和清华的科研人员还联手研发打造出专用微尺寸芯片模组

微型动力技术的成功研发

有望将“昆虫”机器人应用于

助力灾后搜救、大型机械设备

和基础设施损伤检测等

目前科研人员正在为“昆虫”机器人

自主运动方案进行规划设计

请输入验证码