作者简介:

刘兴盛,江西永丰人,“研篁”品牌创始人,从事家具设计24年。热衷于思考当代人文背景、工业基础与商业特征对家具设计的影响,深度探索东方美学与竹材料结合在家具领域广泛应用的可能性,矢志研发既符合“双碳”承诺、有利于生态可持续发展,又能满足时下国人功能需求与审美意趣的家具产品。

设计,是缔造美好的一种手段,而非目的本身。而美好,不仅是环境的舒适和心灵的愉悦,更是建立在人类可持续发展基础上的一种理念。

竹,在中国人的文化内涵中,除了是文人墨客笔下的谦谦君子、清雅名士,还极大程度地参与到人们的日常生活中。竹林所营造的清幽静谧的环境,塑造着人的精神品格,质朴方便的实用器皿,则影响着人的日常生活。从竹床、竹凳、竹椅到竹简、笔筒、扁担和茶具,人所能看到的、触摸的、使用的都离不开竹。可以说,中国人的历史、文化、生活、审美都与竹有着不解之缘。

然而,千百年来,竹材的应用基本已经定型,竹无俗韵,然难堪大用,于是对于竹材的再开发和应用,对于文化的传承与再发展的重任就落在了当代人的肩上。庆幸的是,生逢盛世,我们迎来了科技大发展和文化自信的热潮。追求实用性与生活哲学、审美意境相统一的传统文化再次受到关注,对于竹这一文化内涵无比富足的天然材料国人得以重新认识和解读。

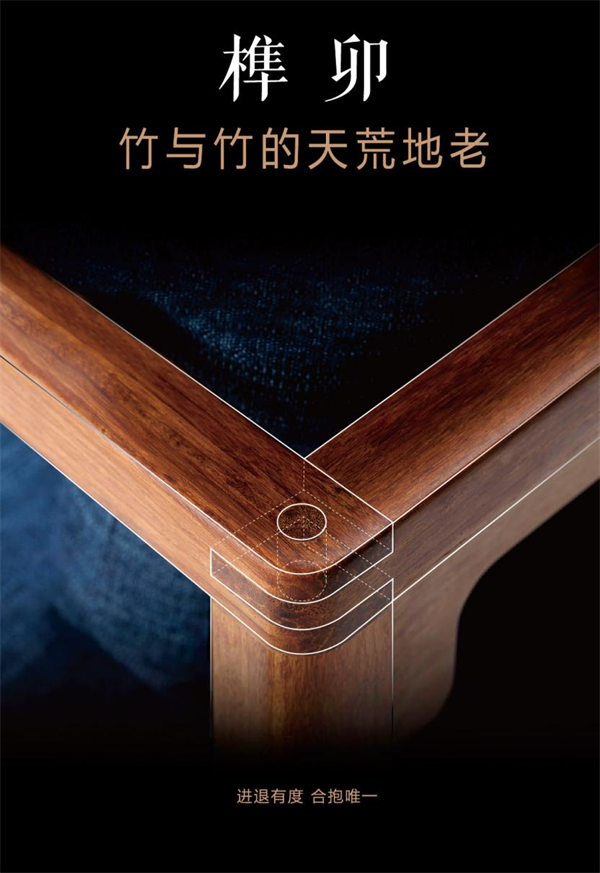

从事家具设计多年,本人对于传统文化与家具设计结合的认识不断沉淀,通过榫卯结构等建筑语言表达这个时代国人的内在诉求是我目前的设计特征。仿古但不囿于单纯的复古,更不以此为标榜,“往者不可谏,来者犹可追”,私以为,置身于当下,唯有着眼于人文主义与现时代人居环境特性的叠加,才能为时代所接纳,为社会做出些许贡献。

或许是从小生长于竹林萦绕的南方乡村的缘故,本人始终对竹子有种难以名状的情愫,所以设计以竹为材的家具这一夙愿早已深埋于心。于是,自2017年始,本人就开始深研竹材料在家具领域广泛应用的可能性,并于2019年创立了“研篁”品牌,以竹家具为主打,探寻设计之于社会的积极意义。

作为一名深耕设计领域20多年的家具设计师,我深知,长期以来人们对竹材器皿和家具的认识还停留在几十年前,很多人认为竹之器具不能登大雅之堂,材料原始、做工粗糙,跟乡村和劳动有着密切的联系,跟品质和享受生活似乎完全不搭界。其实这种认知早已过时,西方现代主义设计思潮与日式古典的侘寂风都有追求质朴、粗糙、使用痕迹的思想倾向,只是这种设计目前还难以为绝大多数国人所接受。富裕起来的国人目前还是更倾向于精致、细腻、优雅、简洁的设计语言。

在经历了八九十年代人居环境上一味追求西化的风潮之后,随着新世纪国民经济的迅速崛起,文化自信得以空前高涨,国风、国潮、中式元素成为近十年来最炙手可热的文化符号。家具领域里当然也不例外,但是传统的红木家具名贵厚重、设计也与当代人的生活方式和审美需求难以匹配,因此,所谓“新中式”应运而生。然而中式传统家具、美好的品质生活,时尚的设计美学等等这些诉求无一不需要建立在大量消耗木材和人工的基础上,而在此之上价格也必然为普通大众所难以消费。

另一方面,“双碳”目标需要千千万万中国家庭切实践行才能够实现。在家具领域中,鉴于人们所热衷的各种实木的可再生性有限,首当其冲的就是要寻找到能够很好代替木材又满足人们自然环保需求的材质,而竹无疑是最好的选择。这也是本人一直以来夙愿的根基,即让家具设计成为可持续发展事业的助力手段。

在这一背景和目标之下,作为竹产品领域的创新者,“研篁”主动扛起了引领环保风尚的大旗,把设计之根深深扎入国人向往美好生活的需求之壤,努力用创新带动竹产品的消费市场。值得庆幸的是,2021年,国家十部委联合发文提出加快推进竹产业创新发展的批文,作为身体力行的从业者,本人为此倍感振奋,更加坚信这条路走对了,而前面所有的努力和等待,都是值得的!

相较于一般可用做家具的动辄几十年成材的木种,竹子的成长速度惊人,作为草本植物,竹子从出笋到长成型时间其实只有短短几周。不断“出新”,“推陈”则是竹林养护的关键词,唯有不断采伐方能维持平衡态。在森林固碳能力方面,竹林尤其具有优越性,因为始终有新竹涌现,竹林又比较密实,因此竹林的固碳效率能够达到经济林的1.5倍、热带雨林的1.33倍,较之一般林种,竹林的固碳优势显而易见。而且我国的竹资源储量是世界上最丰富的,尤其是毛竹,中国储量占世界总比的百分之七八十。只要有序采伐就可以做到既不破坏林木又能够充分利用竹材,所以说,竹家具产业是真正在落实“双碳”的减排任务。

然而,普及和推广兼具环保属性、贯彻低碳承诺的竹产业,特别是让没有红木家具、檀木家具声名的竹家具走入千家万户,还需要一个漫长的过程。唯有坚持用产品说话、用设计说话,以市场为导向,以客户满意为目标才能真正实现以推广竹家具践行“双碳”承诺。

步入竹圈这些年,感受良多,没有接触过竹家具的用户在初接触研篁产品时,会流露出不以为然的态度是可以理解的。因为在许多人的思维里,竹材还停留在易开裂不结实等非主材印象,但其实在现代工业基础上,深加工过的竹材可以成为一种足以媲美其它木质的材料,再施以合适的工艺,其实可以成就性能优异且独具特色的产品。

“研篁”的产品看似魅力平平,但其实某些点上深藏着技巧和匠心。

首先在外观。“研篁”的产品是于现代感之中又透着传统韵味,若要强定义为“中式”似乎又不够纯粹,因为它还散发着时代的气息。这里面有与时俱进的主动调频,也有基于文化自信的坚守。现代人对家具的舒适性有非常高的需求,比如以“相济”椅子为例,虽采用榫卯框架结构,但座面内部却融合了沙发结构,即钢簧+弹力带+海绵,从而提升坐靠的舒适感,轻轻倚靠便能给予较好的包裹感;但若想彻底瘫坐其中,那么两侧刚劲有力的扶手则给出暗示,这是椅子,虽不必像古人那样强调“坐有坐相”,但也应该保留中国文化素来强调的中正和刚柔并济、严慈相济。

二则在加工工艺方面。充分考虑竹材的纤维特性和现代生产设备匹配性,研发过程充分遵循因材施艺的设计逻辑。还以“相济”为例,在设计扶手结构时,考虑到北方干缩厉害,一般烟窝袋榫常见脱开现象,所以我们在研发之初便为“相济”创造了一种独特的榫卯结构——在扶手和前腿顶部结合处,榫卯咬合外加穿销锁定,从而杜绝扶手与前腿脱开的可能,这种榫接方式后来扩展到了研篁全系列产品。中国的文化含蓄而内敛,意象是中国文化特有的范畴,我们还为这个结构定名为“一二一”榫,一是结合形式的直观体现,二还蕴含着“进退有度、合抱唯一”的家庭或团队的美好期许。

与很多实木家具品牌强调全榫卯结构不同,我们主张顺应当代的商业特点,匹配好物流需求,所以比较追求家具的可拆装性,更多考虑现代家具五金的应用。中国古代家具制作往往是请匠人到家中打造家具。然而,时代的变迁令工厂化生产的现代家具面临着异地运输、多空间切换、多频次物流等现实问题,所以现在的家具在功能上满足现代人需求的同时,还要满足其运输、重组的便捷需求、审美需求。

其实,在过去的几年里,做竹家具无异于逆水行舟。竹家具在市场上多为小件,很少见到成套的桌椅床柜等,消费者自然不甚了解,最常见的问题就是持有“竹材不珍稀、不贵重”的观念。殊不知,竹材深加工过程繁琐、竹家具生产工艺相较实木家具更复杂,由此一来,竹木家具的价格也就自然比普通人所想象的高一些。所以,即便有人欣赏研篁的产品设计,认同呵护生态环境的理念,然而一看价格却会三思而后行,甚至感叹“竹家具还这么贵!”

针对这样的心理落差,其实我们也是理解的,所以也积极尝试多种设计方法不断优化产品的性价比。比如在几款椅子的结构用材上,根据竹材深加工后特有的强度,设计用材尽可能保证稳固的同时尽量纤细,以减少耗材;但同时为了保证扶手面宽的舒适感及榫卯结合面积,摒弃了最初选用的全圆截面,而采用了方形倒圆角设计。又如,为了提升生产效率,我们积极推行模块化设计理念,工厂标准化生产却能满足市场个性化、多样化需求,这二者看似矛盾,但是在实际探索中有惊喜的发现,也取得了一定的市场认可度。例如,“朗”和“格物”都是模块化的典型代表作,同时又深受对人居环境有追求的消费群体的好评。

经过这几年的实践摸索,我们越来越深信,竹家具、家居用品必将成为下一个十年、二十年国人最欣赏、最喜爱的生活器具,而竹产业也必然能够将“双碳”减排的任务贯彻落实到实处。

炎黄子孙有着几千年的用竹传统,不仅用竹简载文传世,还用竹器生产生活,不仅以竹比德喻人,还创造了丰富的竹之文化。尽管竹器一度被工业制品代替,但未来一定还有广阔的应用空间,一定会随着生态文明建设的步伐得到更多人的认同和欣赏。对于竹产业的未来,我认为,“只有火了市场,才能红了产业,绿了家园”,为此,我愿意做最早的那一批开拓者,尽管艰难亦无怨无悔!(刘兴盛)

编辑:李芊诺

责编:汪黄任

审核:王棕宝

请输入验证码