中国工业报记者 余娜

6月30日,国家应对气候变化战略研究和国际合作中心与国际环保机构绿色和平在京发布《中国三大重点区域气候行动力评估——2023年京津冀、长三角、粤港澳大湾区最新低碳转型成效解读》研究报告。

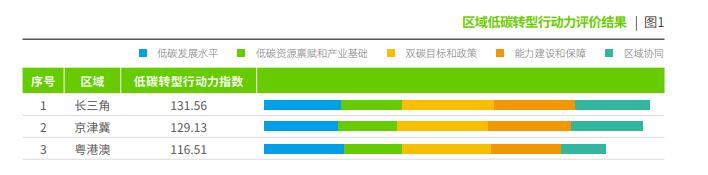

报告显示,三大区域中,长三角的低碳转型行动力指数最高,在区域协同、低碳资源禀赋和产业基础方面走在前列;其次是京津冀,其在“双碳”目标和政策、能力建设和保障方面表现最突出;粤港澳则在低碳发展水平方面最具优势。

“三大区域作为实现‘双碳’目标和高质量发展的‘第一梯队’,应进一步深化引领作用。一方面,通过强化绿色低碳产业发展、气候立法与政策、绿色金融发展等抓手,着力加强各省市低碳转型与高质量发展的内生动力;另一方面,三大区域也要继续强化区域协同发展,将气候行动、低碳转型与区域重大战略良性结合,促进共同富裕和区域公平性发展。”绿色和平气候与能源资深项目主任谢雯雯分析。

三大区域各有“长短板”

国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》提出,“京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域要发挥高质量发展动力源和增长极作用,率先推动经济社会发展全面绿色转型”。

报告显示,三大区域尽管同属中国东部沿海发达区域,它们在低碳转型行动力的现状与潜力上,均存在相对于其他地区的“长短版”。

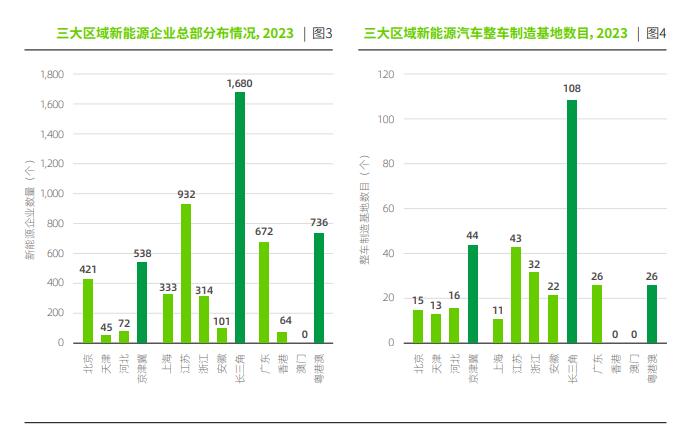

作为中国综合经济实力最强的经济中心和低碳政策试点的重要落脚点,长三角区域在区域协同与低碳产业基础维度最为领先,这得益于长三角在生态绿色一体化发展等制度和政策协同的积极尝试,以及三省一市特别是江苏省良好的绿色低碳产业布局。据统计,江苏省是目前三大区域中新能源企业总部落户最多的省份,也是中国新能源汽车整车制造基地数量最多的省份。

京津冀区域在“双碳”目标和政策、能力建设和保障维度表现最为突出,这特别表现在其最具雄心能源低碳转型目标和政策之上。研究发现,京津冀设定的2025年非化石能源消费占比提升目标为三个区域中最高。京津冀还拥有三大区域中最为严格的煤炭和煤电控制目标,和“十四五”以来重大项目清单能源项目中最大的低碳投资力度。

粤港澳区域的低碳发展水平在三大区域中领先,主要得益于其良好的能源与产业低碳化水平,和其走在全国前列的区域新型电力系统建设等方面。粤港澳的单位工业增加值二氧化碳排放、单位GDP二氧化碳排放(碳强度),和人均碳排放均为三个地区中最低。香港和澳门能耗总量小、对区域整体影响较小。除去这一因素外,广东省在能源和产业结构转型方面也有亮眼表现,该省的非化石能源占能源消费比重(2020年达到30%)以及电能占终端用能比重明显优于其他两个区域。

竞相加码绿色低碳产业

报告发现,三大区域大部分省市都选择了绿色低碳产业这一热门“赛道”,加码对新能源汽车、储能、新能源等绿色低碳产业的支持。

以新能源汽车产业为例,目前,三大区域各省市均已拥有较为良好的布局基础:新能源汽车整车制造基地方面,除江苏拥有42个制造基地领跑全国外,浙江、广东、安徽三省均拥有超过20个制造基地,北京、天津、河北也各有超过10个制造基地。新能源汽车保有量方面,长三角、京津冀、粤港澳以全国约45%的GDP占比,贡献了全国55.2%的新能源汽车保有量。截至2022年底,三大区域中的广东、浙江和上海包揽了全国新能源汽车保有量前三。

在产业规划和目标方面,三大区域多省市已出台新能源汽车产业相关“十四五”规划与行动方案,制定了产业发展目标。例如,浙江和上海都制定了到2025年年产超过120万新能源汽车的目标,在这一目标下,2021年至2025年,两地新能源汽车年产量年均复合增长率(CAGR)分别达到73.2%、38.13%。北京、浙江、广东、上海等省市还专门出台了充电基础设施发展的相关规划和意见。

对此,谢雯雯表示:“各大省市陆续出台新能源汽车产业的规划,可以预见,未来,江苏、浙江、广东等重点省市的新能源汽车产业竞速,将从产业规划和目标之争走向更微观的产业、科技和人才激励政策之争。”

报告还建议,江苏、浙江、广东、上海等地应重点关注新能源汽车和新能源产业链发展过程中面临的问题和挑战,着力破除当地绿色产业高质量发展的政策瓶颈,在产业发展中锻造本地区在国内、国际的新竞争优势。

编辑:李芊诺

责编:张永杰

审核:王棕宝

请输入验证码